東京1日目「ルノワール展」 [エッセー]

Ⅰ章「印象派へ向かって」は「猫と少年」から。

少女と猫はよくありますが、少年のヌードと猫は珍しいです。

もう一枚「陽光のなかの裸婦」もありました。この2枚のみ。ここからルノワールの印象派としての人生が始まります。

Ⅱ章「私は人物画家だ」

ヴェールをつけた若い女性

読書する少女

クロード・モネ

若きモネはなかなかハンサムですね。人物画家としてのルノワールの実力がよくわかりました。このほか13枚の絵がありました。

Ⅲ章「風景画家の手技」

イギリス種の梨の木

バナナ畑

風景画もいいですね。「バナナ畑」はルノワールの作品としては少し異色で面白いと思いました。これはアルジェリアで描かれたものです。彼の色使いのすばらしさを堪能しました。このほか7枚。

Ⅳ章「”現代生活”を描く」

ルノワールの生きていた時代の生活や風俗を描いた傑作がずらりとそろいました。

ぶらんこ

ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会

とても有名な絵ですね。大きいので隅々まで観るのに時間がかかりました。すばらしい絵です。

ジャン・ルノワール監督の古い映画の一場面を上映していました。「ナナ」「フレンチ・カンカン」「恋多き女」、ほんの短い映像ですが、面白かったです。

興味深かったのは、ほかの画家の作品で当時のモンマルトルの風景や風俗を描いた絵が何点かはさみ込まれていたことです。次の絵はスタニスラス・レピーヌの「モンマルトル、サン=ヴァンサン通り」です。

ジェームス・ティソ「夜会あるいは舞踏会」

ほかに、ゴッホやベルト・モリゾの絵もありました。合計15枚です。

次はダンスの絵、

「田舎のダンス」と「都会のダンス(女性はヴァラドン、ユトリロのお母さんです)」

このほか1枚あり。

Ⅴ章「絵の労働者」:ルノワールのデッサン

ルノワールの言葉「結局のところ、私は自分の手で働いているよ。だから労働者さ。絵の労働者だね」

水のほとりの3人の浴女(『大水浴』のための習作)

座る裸婦あるいは身づくろい

このほかに11枚あります。

Ⅵ「子どもたち」

ジュリー・マネ(マネの娘)あるいは猫を抱く子ども

これは私が最も好きな絵の一枚です。

ココ(クロード・ルノワール)

Ⅶ「花の絵のように美しい」

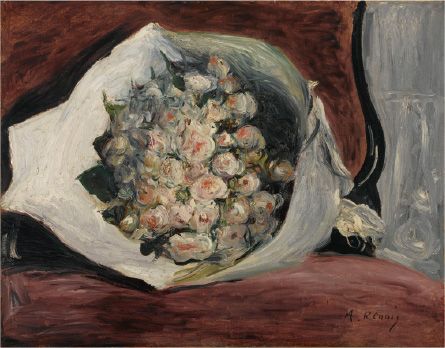

桟敷席に置かれたブーケ

このほかに3枚。

Ⅷ章≪ピアノを弾く少女たち≫の周辺

ピアノを弾く少女たち

ピアノを弾くイヴォンヌとクリスティーヌ・ルロル

このほか2枚。

Ⅸ章 身近な人たちの絵と肖像画

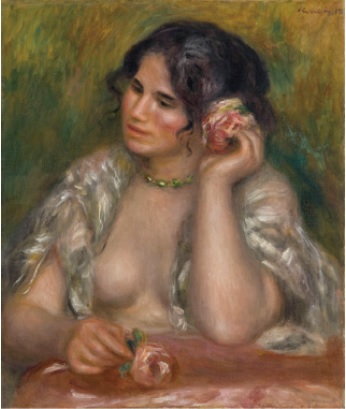

バラを持つガブリエル

ルノワールの妻アリーヌが次男ジャンを身ごもったとき呼び寄せた遠縁の娘ガブリエルは、その後20年間、晩年の画家のよきモデルとなって、200点近くの作品に登場しています。このほか10枚あり。

Ⅹ章 裸婦、「芸術に不可欠な形式のひとつ」

浴女たち

昨今の美女といえば、スレンダーな人が多いのですが、ルノワールの目から観た美女はふっくらしていますね。今のダイエットブームと真逆だなと思います。太っているのもいいものだなと思わせてくれる絵です。ダイエットしすぎて病気になっては元も子もないのですもの。このほか10枚。

ようやく絵画鑑賞が終わり、ランチタイムです。地下1階のカフェテリア カレにて、ルノワール展特別メニュー、「牛ほほ肉の煮込みソースロベールバターライス添え」¥1200です。すごくおいしかったですよ。これにホットコーヒーを注文。

食事も終わり、次は新宿の「損保ジャパン美術館」へ向かいます。

ホテルオアシス [エッセー]

集まって来るのは、缶コーヒーを飲みながら人生相談をする仲間たちや、仕事や介護を終えて息抜きする人、それに地方をまわって古いものを買い取っている行商人。その人は一泊2800円の部屋に泊まる。その部屋の様子をカメラがとらえていたが、畳の部屋に小さいテーブルがあるだけの簡素なものだった。窓からは青々とした田んぼが見えていた。その人は「年金だけじゃやっていけないからね。1ヶ月5万じゃねぇ……。だから身体が動く間はこうして働かなくちゃな。そのうちもっと年を取ったら、怪我をして動けなくなるかもな、ハッハッハ」とやけに明るく笑うのだった。

30代後半くらいの男性二人組は小学校からの幼なじみで、半パンにTシャツという気楽な恰好で来ていた。聞けば地元の人らしい。彼らはとても楽しそうに話していた。二人でいると、ついつい時間が経つのを忘れてしまうとのことだった。なぜ家が近いのにわざわざ「オアシス」までやって来るのかという問いに「いやぁ、家には嫁さんもいるし、子供もいるからね」とのこと。日頃のわずらわしさを逃れて、束の間の自由を二人して楽しんでいるのだろう。

初老のライダーの男の人もいた。彼は一人でツーリングしているとのことだった。「若いときからバイクが好きだったけど、子供が手を離れるまでは道楽は禁止だったからね。やっと一人で出かけられるようになったよ。」彼にとっては今が一番幸せなのだそうだ。

この古い壊れかけのホテルに集う男たちは一時の憩を求めてやって来るようだ。人生や生活に疲れたときの息抜きの場所。何も気取る必要もなく女性もいないので、素の自分でいられる所。そこにあるのは男の哀愁であり孤独だ。懐かしいような雰囲気のこの安ホテルこそが、そういうものの象徴に思えた。男の人の人生の一端を垣間見た思いで、なんとなく男性も結構大変だな、男ってちょっといいなと思えたのである。

風邪引きの日々 [エッセー]

退屈しのぎにテレビをつけると、オリンピック一色であった。日本は、なかなかメダルが取れなかったが、ようやくスケートボードで銀と銅のメダルが取れた。それを取ったのが、15歳と18歳の男の子である。私くらいの年齢のものからみると、もう少し嬉しさを前面に出してもいいのにと思うが、これも今の若者風なのだろうか。でも彼らがメダルを取ったことによって、日本選手団に弾みがついたことは否めない。

それから大好きなフィギュアスケートの選手たちはやはりすごかった。浅田選手のあのフリーの演技には心底感動したし、羽生選手の完璧なすばらしい演技と礼儀正しい言葉遣いが印象的だった。

私は高橋選手のファンである。彼は、選手生活を通して著しい人間的成長があったと思う。最初の頃は、見るからにシャイでとても精神的に弱いところがあって、それが競技に響いてなかなか優勝できなかった。実力はあるものの、大怪我をして苦しみ、それを乗り越えることによって人間的にも成長した。そしてついに、前オリンピックで日本人初の銅メダルを取ることができた。そういう成長の軌跡が演技そのものに反映されていた選手だと思う。ソチでの最後の演技は、ちょっとしたミスはあったものの、表現力が豊かで笑顔がよく、全ての観客を魅了するようなものだった。メダルは取れなかったが観客も満足させ、自分自身も競技生活を締めくくるにふさわしい納得いく演技ができたようだ。これは浅田選手にも言えること。この両選手のような人達は、これからも充実した人生を歩むことができるのではないだろうか。そして良い指導者にもなれるだろう。

ところで私自身はどうなのだろう。自分の人生は充実していたのだろうか。もちろん平々凡々な私は大したことは何もしていないのだが、それでも色々なことを一生懸命にやってきたと思う。が、もう一度人生を振り返って、自分のこれからの生活に対して、色々準備するべき段階にきているのだろうと思った。ひとつひとつ考えて実行して行かなければいけないとの思いを強くしている。

まずは、片付けから始めないといけない。私は片付けがどうも苦手である。それは、物を捨てることができないからである。けれどもこの間、内田樹(たつる)さんの「邪悪なものの鎮め方」という本を読んでいたら、内田さんが大学の助手をしておられたときに研究室の片付けをしたという話が載っていた。これは職場で発生する「誰の仕事でもない仕事」をなさったときの話だ。なぜなら内田さんの研究室のゴミと汚れはすでに日常業務を侵食し始めていたからなのである。

「災難は『芽のうちに摘んでおく』方が巨大化してから対処するよりずっと手間がかからない」ということなのだ。私の家もしかり。早速片付けを実行することに決めた。おたふく風邪も早いうちにもっと適切な対処をしていたら、きっとこんな大事にならなかったのにと思った。でも、立ち止まって色々考える時間ができたので、風邪の効用ということもあったのかもしれないと、猫のリーちゃんに問いかけてみたら、うなずいてくれた。リーちゃんは、私が家にずっといることが嬉しいとのことだ。

「夏の音」 [エッセー]

「夏 の 音」

幼い日の夏、庭の板塀を一面に朝顔がおおっていた。夕方になるとパラパラパラっという音のあと、ザーッと夕立が降ってくるのが常だった。私はよく縁側に座って夕立を眺めていた。ひとしきり雨が降ったあと、朝顔の葉が雨のしずくにぬれて、とても美しかった。

それから夏はどこの家でも風鈴を軒下につるしていた。それがそよと吹く風にちりりんとかすかな、涼しげな音を立てていたものだ。

夏のお昼ごろには、「ぷーっ」というラッパの音とともに、よくわらび餅の屋台を引いたおじさんがやって来た。私たち子供は走り寄って、氷が入っていて冷たい筒状の容器の中から木の舟にわらび餅をひとすくい入れてもらった。きなこと青のりと黒胡麻を、ひと筋ずつわらび餅の上にかけてもらって、冷たいわらび餅を、ゆっくりおしみながら食べたものだ。

汗っかきの私は、首筋や背中によくあせもをつくった。それで、朝はいつも大きな木の桶にお湯をはって、行水をしてもらった。お湯が桶にあたって、たぷたぷという音を立てていた。木のいい香と、母が背中にザーッとかけてくれるお湯がとても気持ちよかった。

七月には天神祭りの花火大会があった。夜薄暗くなると、ドーンという音とともに花火大会が始まった。何千発もの美しい花火が夜空を彩り大きな音は、いつまでも続くかのようだった。

うちではレディという名の犬を飼っていて、雑種犬だったがとても賢くやさしい犬だった。レディは花火の音が大嫌いだったので、花火大会のときは、いつも台所のガス台の下に隠れていた。おもしろいことに、レディはおかきが大好きで、私たちが縁側にすわっておかきをポリポリ食べていると、その音を聞きつけて、どこからともなく現れるのだった。

こうして、夏の音とともに、懐かしい風景を思い出すのは、幸せなことだ。もう二度と戻れない夏の日は、だからこそ美しく輝いているのだろう。

長唄の歌詞 [エッセー]

歌舞伎の音楽といえば、長唄である。三味線にのせて唄うのだが、これがなかなかむずかしい。私の長唄の師匠は、グループの先輩で、この方は学生時代から長唄と三味線を習っておられて、今ではプロである。教室を開いておられる。私は4年前まで、長唄を自分で唄おうという考えはなかったのだが、ある発表会で、先輩の教室の子供たち(小学生、中学生、大学生)が長唄と三味線を披露した。これを見たとき、子供たちでもできるんだから、私も唄ってもいいよね、と自分で気付いた。それから始めたので、まだ4年くらいしか経っていない。しかも仕事をしながらだから、なかなか練習にも行けず上達も遅い。けれども、思い切り声を出して唄うのは気持がよい。

最初は正確に唄うことに精一杯で、なかなか楽しめなかったが、お稽古を続けているうちに、長唄の歌詞が美しい日本語であることに気付いた。今年の夏の「ゆかた会」でうたった唄は「新曲浦島」という坪内逍遥の作歌であった。

「錦繍(きんしゅう)の、帳(とばり)暮れ行く中空に、誰が釣り船の、琉璃(るり)の燈し火、白々と……」など。こんな美しい言葉は最近では小説などにも見つけられない。

また、川端かあるいは屋形船の中での恋人たちの逢瀬を唄った「都鳥」は、ロマンティックでエロティックでさえある。

「つばさかわしてぬるる夜は、いつしか更けて水の音。……早やきぬぎぬの鐘の音、憎やつれなく明くる夏の夜」など。

日本語というのは、こんなにも美しく情緒豊かな言葉だったのかと、改めて思った。

今、長唄教室には、小学生と中学生合わせて五人くらいが来ている。彼らは意味もわからず長唄を唄っているのだが、その美しい日本語は、自然と身体に沁みこんで行くのではないかと思ったりする。日本的な情緒が、知らず知らずのうちに蓄積されていくような気がする。それは自分にとっての財産であり、何物にも代えがたいすばらしいものなのだと思う。

そういう人が増えれば、日本の良さも、もっと見直されるだろう。だが、今はそんなにたくさんの人が長唄を習うわけではない。だから、長唄の魅力に気付いた人だけが、その幸せな時間に浸れるのであるが、私はそのことを少し残念に思うのである。

東京散歩 [エッセー]

Aさんご夫妻は大学時代からお付き合いされていて、卒業と同時にゴールインし、今でも中睦まじいご夫婦です。2月に飲み会をしたとき、色々その仲の良さの秘訣を探りました。実はご主人のほうは以前腰の病気で入院されていて、ひょっとして車椅子の生活になるかもしれないというくらい悪かったのです。そのとき奥様が、「大丈夫、そうなったら私が車椅子を押してあげるから心配ないよ。」とおっしゃったのにご主人が感激し、より一層夫婦の絆が深まったようです。

T子さんは映画を年間60本ほど見る人で、去年の最後のほうの作品で良かったのは「ウェイトレス」、最近の作品でよかったのは、「ペルセポリス」といってました。彼女の映画の選択の仕方はちょっと変わっていて、「暗いのと貧乏くさいのはいややねん。」という方です。暗い映画が好きな私とはちょっと意見の合わないところがありますが、非常に物知りで彼女こそ教養のある人っていえるかもしれません。

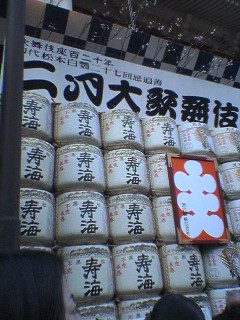

今回の旅行のメインは歌舞伎座で「初代松本白鸚27回忌追善2月大歌舞伎」を鑑賞すること。私たちはまったくのエコノミーツアーで、お金をかけないのです。今よく関西のTVで宣伝している「東京ブックマーク」(ホテルと交通費込みで、2万円台からという破格のお値段です。)と同じような料金で旅行しました。

23日土曜日午前中に新大阪駅を出発。この日は曇っていて富士山を拝めなかったのが残念でした。当日は午後の部の歌舞伎を見るので、夕方まで時間がありました。

着いて最初は八重洲口近くの大きい餃子で有名な「泰興楼」でランチ。餃子、エビチリ、チンジャオロースーの各ランチを4人で分けて食べました。狭い店内は人で一杯。私は餃子が苦手なので、もうひとつでした。

それから、メトロリンクの無料バスで三井記念美術館を訪ね、「三井家のおひなさま」展を見に行きました。これはとってもいい展覧会でした。昔のお雛様の豪華さにびっくりしました。お雛様の顔が時代ごとに違いました。特別展示で「京の人形あそび」も同時開催。こちらも衣裳が豪華でした。この展覧会は4月6日(日)まで。一見の価値ありです。

歌舞伎の夜の部は4時半から。まだ時間があるので、室町の「そば砂場」へ。普通だったらお昼を食べているから、お茶で済ますところですが、T子さんとA夫妻の食欲はそれでは納まらないのです。3時半に入ったら、ラストオーダーに滑り込みセーフでした。土曜日は4時までなんですってね。この斜め向かいに、あなごの「日本橋玉ゐ室町店」があって、別の友達のお薦めだったので、私はお昼に「玉ゐ」で食べたかったのですが、今回は断念。

「砂場」でかき揚げ天ぷらそばをいただきました。とってもおいしかったです。ここのちょっときれいなお姉さんが愛想がよくて、なかなかお蕎麦がこなかったので、何度もあやまりにきたり、帰るとき私のペンダントを見て、「わあ、きれいなペンダントですね!」なんてほめてくれました。とっても感じのいいお店でした。

歌舞伎座の夜の部の出し物は「寿曽我対面」「口上」「熊谷陣屋」「鏡獅子」でした。このなかでは染五郎の「鏡獅子」が最高にすばらしかったです。この狂言では染五郎は女形と立役(男役)の二役を演じるのですが、女形もきれいだったし、後半の獅子の扮装で踊るときは一転して勇壮な踊りで楽しませてくれました。

歌舞伎見物が終わったのが夜の9時半過ぎ。それから帰るのかと思いきや、「ちょっとお夜食に食べていこう。」ってことで、歌舞伎座のすぐ横のイタリアンレストランへ。名前は忘れましたが、カジュアルなのにおいしいお店でした。ここで「シーザーズサラダ」「ピッツア・マルゲリータ」「アサリのにんにくいため青じそ添えパスタ」「トマトのブルスケッタ」をオーダー。ワインも白と赤を一本ずつあけました。

ここから芝公園の「東京プリンスホテル」へ。寝るだけの宿泊。東京タワーのライトアップがすごくきれい。次の朝は、T子さんの案内で王子稲荷神社へ。T子さんは日本の歴史にも大変詳しく、こういう江戸の名所を巡るのが趣味の人。この日は寒くてものすごく風が強かったです。王子稲荷神社は初午(はつうま)の日で、屋台などがでていました。お神楽の舞台などもあっていい神社でした。

その後また歌舞伎座へもどって歌舞伎の昼の部を鑑賞。このとき、私たちは開演に少し遅れていきました。すると、階段の踊り場で写真撮影している染五郎を見ることができたのです!生染五郎を見れて大満足!!やっぱりハンサムでした。

お昼は幕の内弁当をおいしくいただきました。昼の部は「尾野道風青柳硯」「車引」「関扉(せきのと)」「仮名手本忠臣蔵・祇園一力茶屋の場」でした。よかったのは、「忠臣蔵」。幸四郎と染五郎の親子競演が見れました。芝雀もとってもきれいでした。

染五郎は映画やドラマによく出ていますが、私は歌舞伎の染五郎が一番いいと思います。それに反してお父さんの幸四郎は現代劇のほうが、歌舞伎より合っているような気がします。私は歌舞伎役者としては、幸四郎の弟の吉右衛門のほうが好きです。

芝居の後帰りの新幹線までかなり時間があったので、汐留の松下電工汐留ミュージアムへ「あかり/光/アート展」を見に行きました。ここでも元大臣の塩川さんに遭遇!上品なおじいさんでした。(でも、若い女性を同伴していたんですよ。もしかして愛人?(笑)この展覧会もあかりの歴史がよくわかってとてもいい展示でした。(24日まで)

展示を見て、カレッタ汐留の台湾料理「ディン・タイ・フォン」で少しおなかを満たしました。ここは小籠包が有名なお店だそうですね。小籠包、大根餅、青菜いため、蒸し鶏などを少しづつ食べました。ここもカジュアルなお店だったけど、なかなかいいお味でした。

それから東京駅に戻って帰り支度。しかし、T子さんとA夫妻は「締めに何か食べよう。」とおっしゃいました。なので駅中の回転寿司で少しつまみました。やっと3人は満足。私はおなかがはちきれそうでしたよ。

こうして新幹線に乗り込み、私たちのB級グルメ江戸鑑賞ツアーはようやく終わりを告げたのでした。やっぱり東京は楽しい。東京はすごい。また東京へ行きます。

トラ吉、ありがとう。 [エッセー]

11月17日(土)午後5時ごろ、トラ吉が天国に旅立ちました。12歳と10ヶ月の命でした。でも人間で言ったら67, 8歳のおじいちゃんなんですって。

昨日、動物好きの親友に付き添ってもらって動物霊園でお葬式をしてやりました。仏式でちゃんとお坊さんが立派なお経まであげてくれて、まさに人間並みでした。そのあとお骨拾いもして、それをうちに持って帰って仏壇に置いてやっています。49日頃まで置いておいてそのあとまた霊園に持っていって、他の動物達と一緒に埋葬してやるつもりです。

約1年前にトラ吉が腎臓病だということがわかって、点滴に通いだしました。最初に行っていた動物病院で医療事故があって、1ヶ月くらい前から、少し遠い大きな動物病院へ転院しました。そこは先生方もたくさんいて、大変手厚い看護を受けることができました。体重もまた増えだして、良かったなあと思っていました。でも、先週の火曜あたりから、もう食べることも水を飲むこともできなくなり、半日入院して静脈に点滴したり、家ではスポイトで水をやったりしていました。けれども、ふらふらしながらも最後までトイレは自分の砂のトイレまで行ってしていました。なんと律儀な(?)猫なんだろうと思いました。

トラ吉が居たお蔭で、どんなに慰められたかわかりません。動物の素晴らしいところは、言葉を話さないので人を傷つけることもないし、絶対に人を裏切らないところだと思います。

トラ吉、おまえのぬくもりが、おまえの心の温かさ、やさしさそのものだったんだね。長い間一緒にいてくれて、本当にありがとう。安らかにお眠り。 ココお母さんより

トラ吉の食欲 [エッセー]

トラ吉は私が飼っている猫だ。阪神大震災の年にやってきた。今年でたぶん、12才だと思う。というのも、トラ吉は私がマンションのドアをあけると、外にちょこんとすわっていて、「にゃー」といいながら、うちの中へ入ってきたからだ。だから、本当の年がわからない。そのときは、大人でも子供でもなく、首に薄汚れたリボンを巻いていた。トラ吉は人にも慣れていたので、きっと迷ってきたのだろうと思った。

始めは飼うつもりはなく、2,3日したら外へ出そうと思っていた。しかしその年は寒い日が続き、追い出すのがかわいそうで家に置いてやった。それに、元の飼い主の人が捜しているかもしれないと思って、貼紙をしたりした。だが、一ヶ月近く経っても、誰からも何も言ってこなかった。

家族と相談の結果、飼うことにした。躾がきちんとされていて、猫の砂でトイレをしていたからだ。トラ吉は寂しがり屋のようで、猫のベッドを違う部屋につくっても、そこで寝ずに皆が居るリビングにやってきて、私のひざで寝ていることが多かった。

だが、そのうちトラ吉がすごい暴れん坊だということがわかった。カーテンによじ登ったり、障子やふすまで爪とぎをして、バリバリに破いたり、家中を走り回っていた。向こうの部屋から全速力で走ってきて、まだ買ってからそんなに日の経っていないソファーの背もたれの部分を、ちょうどボブスレーのように斜めに走って、傷だらけにしたりした。

もちろん、私も家族の者も怒ったのだが、そのときだけ静かにしていて、少し経つとまた走り回っていた。私達は完全にお手上げ状態だった。

まだ大人になりきっていなかったので、遊ぶのが大好きだった。キティーちゃんの小さい布の人形にゴム紐のついたものが大のお気に入りだった。それを掛けておくと前足でポンポンもてあそんでいた。まるで、ボクシングをしているようだなと思ったことがある。

箱に入るのも好きだった。ダンボール箱に窓のような穴を開けて、トラ吉が中に入ったら、外から猫じゃらしを窓のところで揺らすと、鋭いつめをたてて遊んでいた。この遊びはとても気に入っていたらしく、よくいっしょに遊んでやった。

私がある資格を取るのに、部屋にこもって長時間勉強していたときは、いつもそばにいたり、私のひざの上で寝ていた。もうすっかり大人になっていて、結構重たかったが、一人で勉強していると孤独なので、ずいぶん慰められた。お蔭で試験に合格することができた。

トラ吉が一度だけ隣に逃げたことがあった。私がうっかりベランダのドアをあけていて、知らない間に逃げ出したのだ。真夜中の事だったから、外に探しに行くのは危ないと家族に止められた。

30分ほどして、隣のベランダをのぞくと、向こうのほうからトラ吉がひょこひょこ帰ってきた。そして、そこのベランダに座り込んだまま、じっと外を見ているのだ。

私はトラ吉の名前を呼んだり(真夜中だったので小声で)、キャットフードを差し入れたり、猫じゃらしを見せたりしたが、トラ吉はまったく無視して長いことベランダにすわっていた。そして、ようやくのろのろと隣とうちの境目まできて、こちらをうかがっていた。私は猫じゃらしを見せた。するとトラ吉が前足でじゃれたので、ぐいっと引っつかんでようやく捕まえたのだった。

なぜトラ吉は、わたしのことを無視したのだろうか。その理由はよくわからないが、トラ吉も自由がほしかったのかもしれない。

色々なことがあったが、トラ吉がいるだけで心が和んだ。けれども、去年トラ吉は腎臓病であることがわかった。食べ物をよくもどすので、血液検査をしてもらったところ、腎機能が低下していると言われた。腎臓で老廃物を処理しきれなくて、それが胃にたまって、気分が悪くなるのだそうだ。体重が5キロあったのだが、4.1キロに減ってしまった。

今は一週間に一度は病院に行って、点滴をしてもらっている。背中の皮と筋肉の間にかなりの量の点滴をする。たくさんおしっこをださせて、腎臓にたまった老廃物を排出するのだ。トラ吉はよく我慢していると思う。

トラ吉は、食べ物をもどしても10分ぐらいしたら、にゃーにゃー鳴きだして、すぐまた食べたがる。だが2時間ほどあけてからしか、次の食べ物をやることはできない。

トラ吉はよく食べる。もどしてもまた食べる。一生懸命食べて生きようとしているのだと思う。猫にとって生きることが仕事なのだ。私も色々なことで落ち込むことが多いが、トラ吉を見習って、前向きに生きていかないといけないと思っている。

トラ吉のキックキック [エッセー]

こんにちは、トラ吉です。久しぶりだニャー。今はリラックスタイム。

次のは、僕がお気に入りのキックキックをしているところ。cocoおかあさんの

手を後ろ足でけっているのさ。おかあさんの足の裏をけることもあるんだよ。

とっても気持ちいいの。

あ~満足した。ちょっとねむーくなってきたかも・・・。うとうと・・・・・・。