映画 ホイットニー・ヒューストン [外国映画]

「ホイットニー・ヒューストン」を観てきました。とてもよかったです。ホイットニーの自伝的作品です。世紀の歌姫でしたが、その人生は、色々あって起伏の激しいものでした。

「スター・ウォーズ スカイウォーカーの夜明け」のナオミ・アッキーが主演を務め、ホイットニー・ヒューストンを見いだした伝説の音楽プロデューサー、クライブ・デイヴィスを「プラダを着た悪魔」のスタンリー・トゥッチが演じる。この二人、最高にいい演技だった。

クライブ・デイヴィス(スタンリー・トゥッチ)&ホイットニー・ヒューストン(ナオミ・アッキー)

ホイットニー(ナオミ・アッキー)は、11歳の時にジュニア・ゴスペル・クワイアに入り、教会で歌い始めた。ニューヨークのナイトクラブで、母親とパフォーマンスをしていたところを、アリスタ・レコードの社長クライヴ・デイヴィス(スタンリー・トゥッチ)にスカウトされた。

1985年のデビュー・アルバム「そよ風の贈りもの」(Saving All My Love for You)は大ヒットとなった。

ホイットニーの母親シシー・ヒューストンは、スイート・インスピレーションズ のリード・ボーカルで、後にはエルヴィス・プレスリーやアレサ・フランクリンのツアーにバック・コーラスとしても参加していた。そして、ホイットニーにとっては、仕事をする上での大きな支えとなった。のちに夫(ホットニーの父親)とは離婚している。

シシー・ヒューストン(タマラ・チュニー)

ホイットニーは、1991年の第25回スーパーボウルで試合前に国歌を斉唱。この斉唱は史上最高の国歌斉唱と絶賛された。後にシングルとしても発売され、またその10年後にアメリカ同時多発テロ事件のチャリティとして再リリースされ、ヒットしている。

ホイットニーの国歌斉唱

1992年には、初主演映画「ボディガード」が公開される。映画のサウンドトラックは1994年のグラミー賞最優秀アルバム賞を受賞するなど、高い評価を受け、アルバムからのリカット・シングル「オールウェイズ・ラヴ・ユー」は自身最大のヒットとなった。

これはとてもおもしろい、いい映画でしたね。映画の中では、ホイットニーは最初「ボディーガード」に出演することには乗り気じゃなかったのに、相手役がケビン・コスナーと聞いて二つ返事でOKするという場面がでて来ます。お茶目ですね。

ホイットニーは同年R&B歌手、ボビー・ブラウンと結婚。翌年には一人娘ボビー・クリスティーナ・ブラウンを出産した。

ホイットニー&ボビー・ブラウン(アシュトン・サンダース)

1998年、オリジナルアルバムとしては実に7年ぶりとなる『マイ・ラヴ・イズ・ユア・ラヴ』をリリース。翌年にはVH1 Divas Live 99に出演して高評価を得るなど、再び歌手活動を本格化させた。

My Love Is Your Love

2000年にベスト・アルバム『ザ・グレイテスト・ヒッツ』を発売したが、このころ、大麻所持で拘束された。健康を害し、その後大麻やコカイン等の常用を告白している。夫のボビー・ブラウンも暴行などで度々逮捕され、浮気も発覚。

2004年から、クライブ・デイヴィスのアドバイスにより、リハビリ生活を続けた。娘とプールで楽しそうに泳いだり。けれども、2006年、ボビー・ブラウンとの結婚生活に終止符を打つ。

2008年6月には年末にクライヴ・デイヴィスのプロデュースの元、ニュー・アルバムをリリースすると発表した。しかし、この発売は延期され、実際には8月31日、米国アルバム『アイ・ルック・トゥ・ユー(英語版)』が発売され、1週目で30万枚以上を売り上げビルボード200の初登場1位を獲得、復活を果たした。

2010年2月の東京公演を皮切りに11年ぶりのワールドツアーも実施した。 しかしコンサートで息が切れ

たり、呼吸器の感染症で入院するなど、トラブルが相次ぎ、2011年7月にアルコール・薬物依存からの復帰プログラムを再開した。

2012年2月11日、ホイットニーは、カリフォルニア州のビバリーヒルトン・ホテル4階客室の浴槽の中に倒れていたところを発見され、死亡が確認された。48歳だった。彼女は、グラミー賞の授賞式を翌日に控え、クライヴ・デイヴィスが主催する恒例の前夜パーティに参加するために、同ホテルに滞在していた。死因は浴室での不慮の溺死であり、遺体からコカインが検出された。

最後は悲しい死だった。これほどの声量と魅力的な歌声を持ちながら、その人生は決して平たんなものではなかった。実の父親がホイットニーの会社で働いていたが、彼女の稼ぎを使い込んでいたことがわかり、結婚したボビー・ブラウンは色々事件を起こしたり、浮気が発覚したり、ついには離婚に至った。

そして、麻薬との闘いがあった。麻薬は一度使うと止められなくなるという。この映画とは関係ないが、現代の若者が、麻薬を断ち切るために過ごすリハビリ施設のドキュメントをみたことがあるが、麻薬を使わないで1日過ごすことが、ものすごく大変なのだそうだ。それほど薬の誘惑は激しいものがあるのだそうだ。

ホイットニーが居た時代は、イギリス勢が席巻しミュージック・ビデオが隆盛を誇り、ハード・ロックが台頭しヒップホップの本格的胎動が始まる時代だった。

クライヴ・デイヴィスは、ホイットニーを、ゴスペルのルーツを土台に、卓抜した技量と何よりも豊かな感情表現を持つ唯一無二のヴォーカリストに育て上げた。

亡くなりかたこそかわいそうだったが、歌うことが生きることだったホットニーは、やはり幸せな人だったと思う。こんなにもすばらしい曲をたくさん残すことができて、私たちを感動させたり、喜ばせたりできるのは、やはり並大抵の人間ではないだろう。一般的な幸せの規準には当てはまらないけれど、私は彼女の歌を聴くと、感動するし楽しくなる。きっと天国でも、多くの仲間を歌で喜ばせていることだろう。もちろん、現代でもホイットニーからパワーをもらう人はたくさんいるに違いない。

映画はホイットニー・ヒューストンの魅力やすばらしい歌声を感じることができるし、ドラマティックな人生も楽しめると思う。ぜひ映画の世界に浸ってほしいと思っている。

原題:Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody

監督:ケイシー・レモンズ 出演:ナオミ・アッキー、 スタンリー・トゥッチ、

アシュトン・サンダース、 タマラ・チュニー

2022年製作/144分/PG12/アメリカ

Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebodyのトレイラー

「スター・ウォーズ スカイウォーカーの夜明け」のナオミ・アッキーが主演を務め、ホイットニー・ヒューストンを見いだした伝説の音楽プロデューサー、クライブ・デイヴィスを「プラダを着た悪魔」のスタンリー・トゥッチが演じる。この二人、最高にいい演技だった。

クライブ・デイヴィス(スタンリー・トゥッチ)&ホイットニー・ヒューストン(ナオミ・アッキー)

ホイットニー(ナオミ・アッキー)は、11歳の時にジュニア・ゴスペル・クワイアに入り、教会で歌い始めた。ニューヨークのナイトクラブで、母親とパフォーマンスをしていたところを、アリスタ・レコードの社長クライヴ・デイヴィス(スタンリー・トゥッチ)にスカウトされた。

1985年のデビュー・アルバム「そよ風の贈りもの」(Saving All My Love for You)は大ヒットとなった。

ホイットニーの母親シシー・ヒューストンは、スイート・インスピレーションズ のリード・ボーカルで、後にはエルヴィス・プレスリーやアレサ・フランクリンのツアーにバック・コーラスとしても参加していた。そして、ホイットニーにとっては、仕事をする上での大きな支えとなった。のちに夫(ホットニーの父親)とは離婚している。

シシー・ヒューストン(タマラ・チュニー)

ホイットニーは、1991年の第25回スーパーボウルで試合前に国歌を斉唱。この斉唱は史上最高の国歌斉唱と絶賛された。後にシングルとしても発売され、またその10年後にアメリカ同時多発テロ事件のチャリティとして再リリースされ、ヒットしている。

ホイットニーの国歌斉唱

1992年には、初主演映画「ボディガード」が公開される。映画のサウンドトラックは1994年のグラミー賞最優秀アルバム賞を受賞するなど、高い評価を受け、アルバムからのリカット・シングル「オールウェイズ・ラヴ・ユー」は自身最大のヒットとなった。

これはとてもおもしろい、いい映画でしたね。映画の中では、ホイットニーは最初「ボディーガード」に出演することには乗り気じゃなかったのに、相手役がケビン・コスナーと聞いて二つ返事でOKするという場面がでて来ます。お茶目ですね。

ホイットニーは同年R&B歌手、ボビー・ブラウンと結婚。翌年には一人娘ボビー・クリスティーナ・ブラウンを出産した。

ホイットニー&ボビー・ブラウン(アシュトン・サンダース)

1998年、オリジナルアルバムとしては実に7年ぶりとなる『マイ・ラヴ・イズ・ユア・ラヴ』をリリース。翌年にはVH1 Divas Live 99に出演して高評価を得るなど、再び歌手活動を本格化させた。

My Love Is Your Love

2000年にベスト・アルバム『ザ・グレイテスト・ヒッツ』を発売したが、このころ、大麻所持で拘束された。健康を害し、その後大麻やコカイン等の常用を告白している。夫のボビー・ブラウンも暴行などで度々逮捕され、浮気も発覚。

2004年から、クライブ・デイヴィスのアドバイスにより、リハビリ生活を続けた。娘とプールで楽しそうに泳いだり。けれども、2006年、ボビー・ブラウンとの結婚生活に終止符を打つ。

2008年6月には年末にクライヴ・デイヴィスのプロデュースの元、ニュー・アルバムをリリースすると発表した。しかし、この発売は延期され、実際には8月31日、米国アルバム『アイ・ルック・トゥ・ユー(英語版)』が発売され、1週目で30万枚以上を売り上げビルボード200の初登場1位を獲得、復活を果たした。

2010年2月の東京公演を皮切りに11年ぶりのワールドツアーも実施した。 しかしコンサートで息が切れ

たり、呼吸器の感染症で入院するなど、トラブルが相次ぎ、2011年7月にアルコール・薬物依存からの復帰プログラムを再開した。

2012年2月11日、ホイットニーは、カリフォルニア州のビバリーヒルトン・ホテル4階客室の浴槽の中に倒れていたところを発見され、死亡が確認された。48歳だった。彼女は、グラミー賞の授賞式を翌日に控え、クライヴ・デイヴィスが主催する恒例の前夜パーティに参加するために、同ホテルに滞在していた。死因は浴室での不慮の溺死であり、遺体からコカインが検出された。

最後は悲しい死だった。これほどの声量と魅力的な歌声を持ちながら、その人生は決して平たんなものではなかった。実の父親がホイットニーの会社で働いていたが、彼女の稼ぎを使い込んでいたことがわかり、結婚したボビー・ブラウンは色々事件を起こしたり、浮気が発覚したり、ついには離婚に至った。

そして、麻薬との闘いがあった。麻薬は一度使うと止められなくなるという。この映画とは関係ないが、現代の若者が、麻薬を断ち切るために過ごすリハビリ施設のドキュメントをみたことがあるが、麻薬を使わないで1日過ごすことが、ものすごく大変なのだそうだ。それほど薬の誘惑は激しいものがあるのだそうだ。

ホイットニーが居た時代は、イギリス勢が席巻しミュージック・ビデオが隆盛を誇り、ハード・ロックが台頭しヒップホップの本格的胎動が始まる時代だった。

クライヴ・デイヴィスは、ホイットニーを、ゴスペルのルーツを土台に、卓抜した技量と何よりも豊かな感情表現を持つ唯一無二のヴォーカリストに育て上げた。

亡くなりかたこそかわいそうだったが、歌うことが生きることだったホットニーは、やはり幸せな人だったと思う。こんなにもすばらしい曲をたくさん残すことができて、私たちを感動させたり、喜ばせたりできるのは、やはり並大抵の人間ではないだろう。一般的な幸せの規準には当てはまらないけれど、私は彼女の歌を聴くと、感動するし楽しくなる。きっと天国でも、多くの仲間を歌で喜ばせていることだろう。もちろん、現代でもホイットニーからパワーをもらう人はたくさんいるに違いない。

映画はホイットニー・ヒューストンの魅力やすばらしい歌声を感じることができるし、ドラマティックな人生も楽しめると思う。ぜひ映画の世界に浸ってほしいと思っている。

原題:Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody

監督:ケイシー・レモンズ 出演:ナオミ・アッキー、 スタンリー・トゥッチ、

アシュトン・サンダース、 タマラ・チュニー

2022年製作/144分/PG12/アメリカ

Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebodyのトレイラー

新年ご挨拶 2023年度 [日記・雑感]

あけましておめでとうございます。

昨年は皆様のブログでたのしませていただき、ありがとうございました。

私は、昨年8月半ばぐらいから、体調を崩し、記事もほとんどアップできませんでした。

入退院もなんどかあり、ブログに参加できなかったことが悔やまれます。12月になって、ようやく元気になってきました。

今年はまた、映画館に通って、記事をブログにアップしたいと思います。

これからも、よろしくお付き合いくださいませ。

本年が、皆様にとりまして、よいお年となりますようお祈り申し上げます。

ココより

昨年は皆様のブログでたのしませていただき、ありがとうございました。

私は、昨年8月半ばぐらいから、体調を崩し、記事もほとんどアップできませんでした。

入退院もなんどかあり、ブログに参加できなかったことが悔やまれます。12月になって、ようやく元気になってきました。

今年はまた、映画館に通って、記事をブログにアップしたいと思います。

これからも、よろしくお付き合いくださいませ。

本年が、皆様にとりまして、よいお年となりますようお祈り申し上げます。

ココより

ブログのお休み [日記・雑感]

いつも「ココのつぶやき」をご訪問くださいましてありがとうございます。

このところ、忙しいことが色々あり、11/14(月)から、1週間ほどお休みさせていただくことにいたしました。記事のアップ、皆様のコメントへのお返事、貴ブログへのご訪問ができなくなります。よろしくお願い致します。 ココより(=^・^=)

このところ、忙しいことが色々あり、11/14(月)から、1週間ほどお休みさせていただくことにいたしました。記事のアップ、皆様のコメントへのお返事、貴ブログへのご訪問ができなくなります。よろしくお願い致します。 ココより(=^・^=)

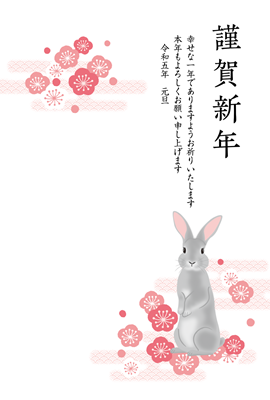

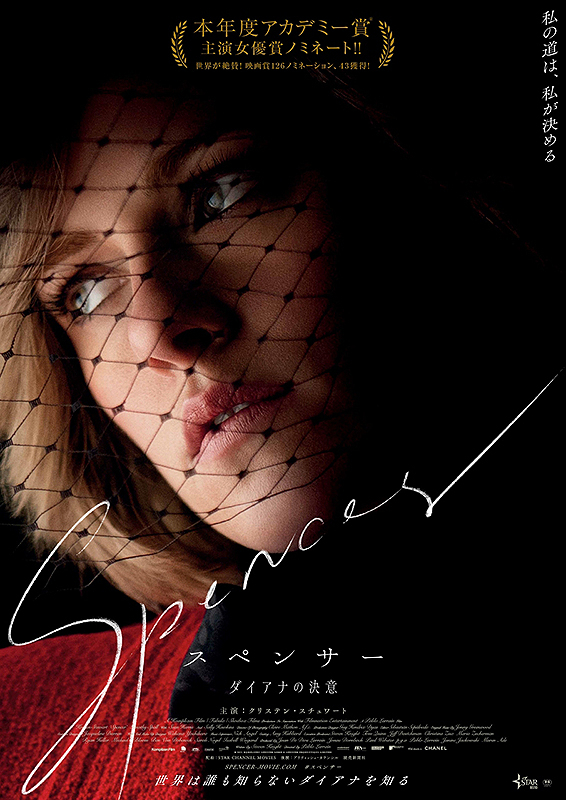

スペンサー ‐ダイアナの決意‐ [外国映画]

ダイアナさんは、なぜ亡くなったのだろう、その疑問はいつまでも心の片隅にあります。

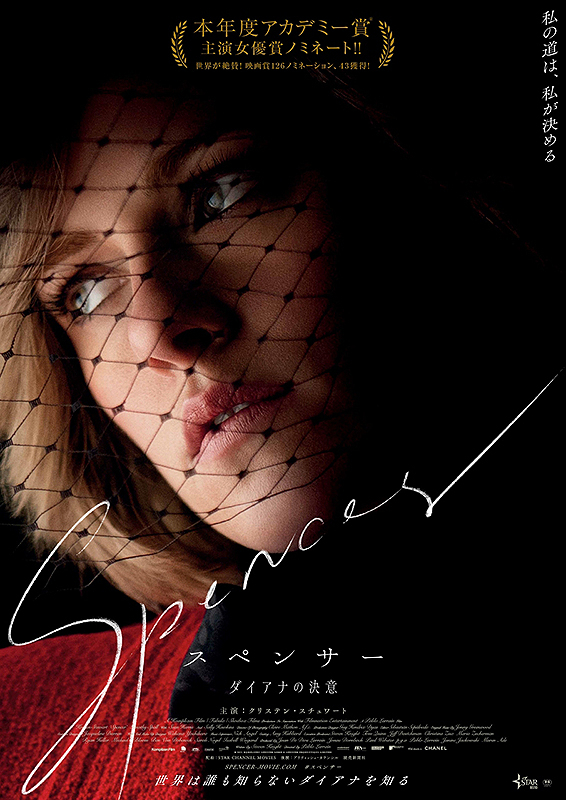

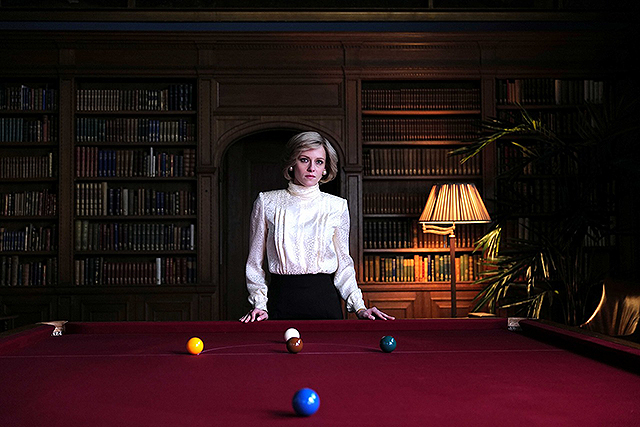

この作品は、「ジャッキー ファーストレディ 最後の使命」のパブロ・ラライン監督がメガホンをとり、ダイアナ妃が、その人生を変える決断をしたといわれる、1991年のエリザベス女王の私邸サンドリガム・ハウスでのクリスマス休暇の3日間を描く。

ラライン監督は「ダイアナ妃のキャラクターを作っていく上で常に心掛けていたことは、彼女がもつミステリアスな面と脆い面をバランスよく捉えて、彼女の内面的な世界を作り上げることだった」と言っている。ダイアナさんが美しく壊れていくシーンを切り取っていて、映像で描かれるのはすべてダイアナ妃の幻想であり、王室に閉じ込められていると感じるその心の中を映像化している。

作品中、子どもから大人になるまでのダイアナさんが、力いっぱい、楽し気に人生を歩んでいる様子が描かれる場面がある。彼女はとても幸せな、子どもらしい子ども時代を過ごしていた。

運命が一転したのは、ダイアナさんが英王室に嫁ぐことが決まってからである。絢爛豪華な結婚式の後に待っていたのは、王室のしきたりを重圧と感じ、それがストレスとなっていったこと。そして、チャールズ皇太子の愛人問題であった。

この作品は、ダイアナさんの心象風景を描いているので、かなり不思議な雰囲気があり、映像もミステリアスです。私は面白いと思いました。

ドキュメンタリーでは、彼女の結婚式風景やパパラッチに追いかけられているところなどが、繰り返し放映されますので、私は彼女の心の中は知るよしもなかったです。

映画はダイアナさんが主人公で、しきたりの重圧や夫の不倫の発覚などによって、拒食症になり苦しむ様子が、つぶさに描かれます。どんなに苦しかったかがよくわかりました。

ダイアナ妃は幼い頃よりバレエを習っていて、ダンスを愛していたという事実もよく知られているそうです。人気ドラマ「ザ・クラウン」シーズン4でも、大勢の前でダンスを披露するシーンが登場し、そのシーンは実際にあった出来事となっており、2500人もの観客の前で、サプライズでダンスを披露したダイアナ妃に、チャールズ皇太子は苦虫を噛み潰したような顔をしていたという逸話もあります。

ダイアナさんにとっての唯一の救いは、二人の王子と過ごす時間だったようだ。だからこそ、かろうじて、自分を保っていたのだろう。

よくぞ離婚したと思ったのに、若くして亡くなったのがとても残念です。映画では、最後までは描かれません。

主演のクリステン・スチュワートは、ほんとうにダイアナ妃そのものだった。彼女はアメリカ人なので、ダイアナ妃のクイーンズイングリッシュをものにするのに、大変苦労したようだ。表情が本当によく似ていた。ラライン監督は、クリステンはダイアナ妃がもっていたミステリアスな雰囲気を持つ、数少ない女優だと言っている。クリステン・スチュワートは、第94回アカデミー賞(2022年)の主演女優賞にノミネートされています。

この作品のダイアナ妃の衣装は、全て「シャネル」が手掛けました。すばらしい衣装でした。

ダイアナさんが亡くなったとき、実兄のスペンサー氏が、「ダイアナは英王室に殺された」と、TVのインタビューで答えておられたのが、印象的でした。

本物のダイアナ妃

原題:Spencer 監督:パブロ・ラライン 出演:クリステン・スチュワート、サリー・ホーキンス、

ショーン・ハリスetc.

2021年製作/117分/G/ドイツ・イギリス合作

この作品は、「ジャッキー ファーストレディ 最後の使命」のパブロ・ラライン監督がメガホンをとり、ダイアナ妃が、その人生を変える決断をしたといわれる、1991年のエリザベス女王の私邸サンドリガム・ハウスでのクリスマス休暇の3日間を描く。

ラライン監督は「ダイアナ妃のキャラクターを作っていく上で常に心掛けていたことは、彼女がもつミステリアスな面と脆い面をバランスよく捉えて、彼女の内面的な世界を作り上げることだった」と言っている。ダイアナさんが美しく壊れていくシーンを切り取っていて、映像で描かれるのはすべてダイアナ妃の幻想であり、王室に閉じ込められていると感じるその心の中を映像化している。

作品中、子どもから大人になるまでのダイアナさんが、力いっぱい、楽し気に人生を歩んでいる様子が描かれる場面がある。彼女はとても幸せな、子どもらしい子ども時代を過ごしていた。

運命が一転したのは、ダイアナさんが英王室に嫁ぐことが決まってからである。絢爛豪華な結婚式の後に待っていたのは、王室のしきたりを重圧と感じ、それがストレスとなっていったこと。そして、チャールズ皇太子の愛人問題であった。

この作品は、ダイアナさんの心象風景を描いているので、かなり不思議な雰囲気があり、映像もミステリアスです。私は面白いと思いました。

ドキュメンタリーでは、彼女の結婚式風景やパパラッチに追いかけられているところなどが、繰り返し放映されますので、私は彼女の心の中は知るよしもなかったです。

映画はダイアナさんが主人公で、しきたりの重圧や夫の不倫の発覚などによって、拒食症になり苦しむ様子が、つぶさに描かれます。どんなに苦しかったかがよくわかりました。

ダイアナ妃は幼い頃よりバレエを習っていて、ダンスを愛していたという事実もよく知られているそうです。人気ドラマ「ザ・クラウン」シーズン4でも、大勢の前でダンスを披露するシーンが登場し、そのシーンは実際にあった出来事となっており、2500人もの観客の前で、サプライズでダンスを披露したダイアナ妃に、チャールズ皇太子は苦虫を噛み潰したような顔をしていたという逸話もあります。

ダイアナさんにとっての唯一の救いは、二人の王子と過ごす時間だったようだ。だからこそ、かろうじて、自分を保っていたのだろう。

よくぞ離婚したと思ったのに、若くして亡くなったのがとても残念です。映画では、最後までは描かれません。

主演のクリステン・スチュワートは、ほんとうにダイアナ妃そのものだった。彼女はアメリカ人なので、ダイアナ妃のクイーンズイングリッシュをものにするのに、大変苦労したようだ。表情が本当によく似ていた。ラライン監督は、クリステンはダイアナ妃がもっていたミステリアスな雰囲気を持つ、数少ない女優だと言っている。クリステン・スチュワートは、第94回アカデミー賞(2022年)の主演女優賞にノミネートされています。

この作品のダイアナ妃の衣装は、全て「シャネル」が手掛けました。すばらしい衣装でした。

ダイアナさんが亡くなったとき、実兄のスペンサー氏が、「ダイアナは英王室に殺された」と、TVのインタビューで答えておられたのが、印象的でした。

本物のダイアナ妃

原題:Spencer 監督:パブロ・ラライン 出演:クリステン・スチュワート、サリー・ホーキンス、

ショーン・ハリスetc.

2021年製作/117分/G/ドイツ・イギリス合作

百花(ひゃっか) [日本&アジア映画]

始まりは、原田美枝子演じるピアノ教師百合子のピアノ演奏の場面。音楽は「トロイメライ」で、とてもゆったりとしたいい曲だなと改めて思った。「トロイメライ」は劇中、何度か演奏される。

最初、原田美枝子さんのピアノ演奏がとても上手だったので、プロの奏者のものと勘違いしていました。調べてみると、原田さんは昨年からピアノを練習されて、この映画の中では原田さんが演奏されたものを流しているとのことでした。訂正してお詫びいたします。

百合子(原田美枝子)

トロイメライ 演奏:フジコ・ヘミング(映画の演奏とは無関係)

この作品の撮影は、1シーン1カットを採用している。その理由は「人間の脳の働きをそのまま映像化したかった。僕らの生きている実人生に当然ながらカットはかからないので、全て1シーン1カット」

と監督であり映画の原作者でもある川村元気さんは、いっている。

レコード会社に勤める青年・葛西泉(菅田将暉)と、ピアノ教室を営む母・百合子(原田美枝子)は、過去に百合子が起こしたある行動により、親子の間には埋まらない溝があった。

ある日、百合子が認知症を発症する。冷蔵庫に何パックもの卵が入っていて、家族が気づくのだ。記憶が失われていくスピードは徐々に加速し、泉(菅田将暉)の妻・香織(長澤まさみ)の名前さえも分からなくなってしまう。

泉は、これまでの親子の時間を取り戻すかのように献身的に母を支え続ける。そんなある日、泉は百合子の部屋で1冊のノートを発見する。そこには、泉が決して忘れることのできない出来事の真相がつづられていた。

百合子は、ある男性と恋に落ち、泉を置いて家を出てその男(永瀬正敏)と神戸の小さなマンションで暮らし始める。その男性は神戸の大学に勤める研究者だった。

「一つ一つ、新しくそろえるのね。」と百合子はいって、普段使いの食器をそろえる。そのことが、嬉しかった。男性は寡黙で優しい人だった。

しかし、二人の生活は、阪神大震災によって終わりを告げる。

百合子は自分の家にもどって、また泉と暮らし始める。そして泉と嫁の香織(長澤まさみ)の間に子供ができたことを喜んで、香織のふくらんだお腹をさするのだった。

百合子と香織

百合子は、いつも泉に「ごめんね」と謝る。香織は、ある日泉に向かって「あなたはお母さんが何度誤ったら、許すの」という。泉は子供のころ、母と色々なところへ出かけてかわいがられたことを、フラッシュバックのように思い出す。

ある日母は、「私、半分の花火がみたいの」と泉に言う。泉は探して、半花火の大会は諏訪湖で夏行われることを知る。そして二人は諏訪湖にでかける。

諏訪湖

そして、百合子の記憶がよみがえり、男性と暮らした神戸で、少し遠くに建っているマンションに阻まれて、半分しか見えない花火がよみがえるのだった。「私、後悔してない」と百合子はつぶやくのだ。

菅田将暉&原田美枝子

なぜ、人は自分に嫌な思いをさせた相手を許すのだろうか。百合子も、恋人と神戸へ出奔して泉を悲しませた。例え、それこそが恋だといわれようと、人は自分に辛い思いをさせた相手を、なかなか許せない。相手が悪い、そう思うことが自分を苦しくさせる。それは、自分の感情との闘いである。

泉も長い間、自分の感情と闘ってきた。しかし時間が経つにつれ、母、百合子の自分への愛情が思い出され、心が和むときが来る。そして、泉は母を許すことこそ、自分を悲しみや怒りから解放するのだと気づくのだ。

人を許すことの難しさ、人間の優しさ、そして恋とは何かを、主人公たちの記憶をたどりながら美しい映像とともに綴っていく作品。昨日(9/25)にスペイン、サンセバスティアン映画祭で、川村元気さんが最優秀監督賞を受賞した映画です。ゆったりとした「トロイメライ」のピアノのメロディが、心に沁み込んできて、癒され優しい気持ちになりました。たくさんの人に観ていただきたい作品だと思います。

監督&脚本:川村元気 原作:「百花」川村元気著(文春文庫刊)

出演:原田美枝子、 菅田将暉、 長澤まさみ、 永瀬正敏etc.

2022年製作/104分/G/日本

最初、原田美枝子さんのピアノ演奏がとても上手だったので、プロの奏者のものと勘違いしていました。調べてみると、原田さんは昨年からピアノを練習されて、この映画の中では原田さんが演奏されたものを流しているとのことでした。訂正してお詫びいたします。

百合子(原田美枝子)

トロイメライ 演奏:フジコ・ヘミング(映画の演奏とは無関係)

この作品の撮影は、1シーン1カットを採用している。その理由は「人間の脳の働きをそのまま映像化したかった。僕らの生きている実人生に当然ながらカットはかからないので、全て1シーン1カット」

と監督であり映画の原作者でもある川村元気さんは、いっている。

レコード会社に勤める青年・葛西泉(菅田将暉)と、ピアノ教室を営む母・百合子(原田美枝子)は、過去に百合子が起こしたある行動により、親子の間には埋まらない溝があった。

ある日、百合子が認知症を発症する。冷蔵庫に何パックもの卵が入っていて、家族が気づくのだ。記憶が失われていくスピードは徐々に加速し、泉(菅田将暉)の妻・香織(長澤まさみ)の名前さえも分からなくなってしまう。

泉は、これまでの親子の時間を取り戻すかのように献身的に母を支え続ける。そんなある日、泉は百合子の部屋で1冊のノートを発見する。そこには、泉が決して忘れることのできない出来事の真相がつづられていた。

百合子は、ある男性と恋に落ち、泉を置いて家を出てその男(永瀬正敏)と神戸の小さなマンションで暮らし始める。その男性は神戸の大学に勤める研究者だった。

「一つ一つ、新しくそろえるのね。」と百合子はいって、普段使いの食器をそろえる。そのことが、嬉しかった。男性は寡黙で優しい人だった。

しかし、二人の生活は、阪神大震災によって終わりを告げる。

百合子は自分の家にもどって、また泉と暮らし始める。そして泉と嫁の香織(長澤まさみ)の間に子供ができたことを喜んで、香織のふくらんだお腹をさするのだった。

百合子と香織

百合子は、いつも泉に「ごめんね」と謝る。香織は、ある日泉に向かって「あなたはお母さんが何度誤ったら、許すの」という。泉は子供のころ、母と色々なところへ出かけてかわいがられたことを、フラッシュバックのように思い出す。

ある日母は、「私、半分の花火がみたいの」と泉に言う。泉は探して、半花火の大会は諏訪湖で夏行われることを知る。そして二人は諏訪湖にでかける。

諏訪湖

そして、百合子の記憶がよみがえり、男性と暮らした神戸で、少し遠くに建っているマンションに阻まれて、半分しか見えない花火がよみがえるのだった。「私、後悔してない」と百合子はつぶやくのだ。

菅田将暉&原田美枝子

なぜ、人は自分に嫌な思いをさせた相手を許すのだろうか。百合子も、恋人と神戸へ出奔して泉を悲しませた。例え、それこそが恋だといわれようと、人は自分に辛い思いをさせた相手を、なかなか許せない。相手が悪い、そう思うことが自分を苦しくさせる。それは、自分の感情との闘いである。

泉も長い間、自分の感情と闘ってきた。しかし時間が経つにつれ、母、百合子の自分への愛情が思い出され、心が和むときが来る。そして、泉は母を許すことこそ、自分を悲しみや怒りから解放するのだと気づくのだ。

人を許すことの難しさ、人間の優しさ、そして恋とは何かを、主人公たちの記憶をたどりながら美しい映像とともに綴っていく作品。昨日(9/25)にスペイン、サンセバスティアン映画祭で、川村元気さんが最優秀監督賞を受賞した映画です。ゆったりとした「トロイメライ」のピアノのメロディが、心に沁み込んできて、癒され優しい気持ちになりました。たくさんの人に観ていただきたい作品だと思います。

監督&脚本:川村元気 原作:「百花」川村元気著(文春文庫刊)

出演:原田美枝子、 菅田将暉、 長澤まさみ、 永瀬正敏etc.

2022年製作/104分/G/日本

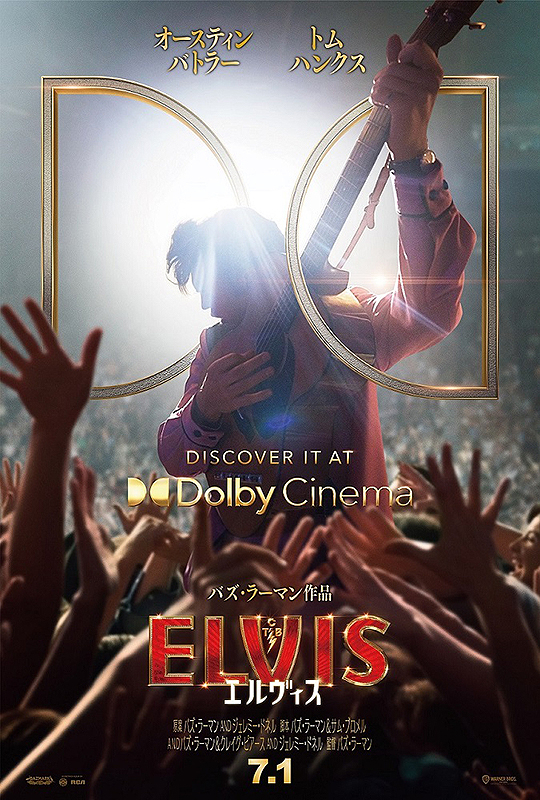

エルヴィス [外国映画]

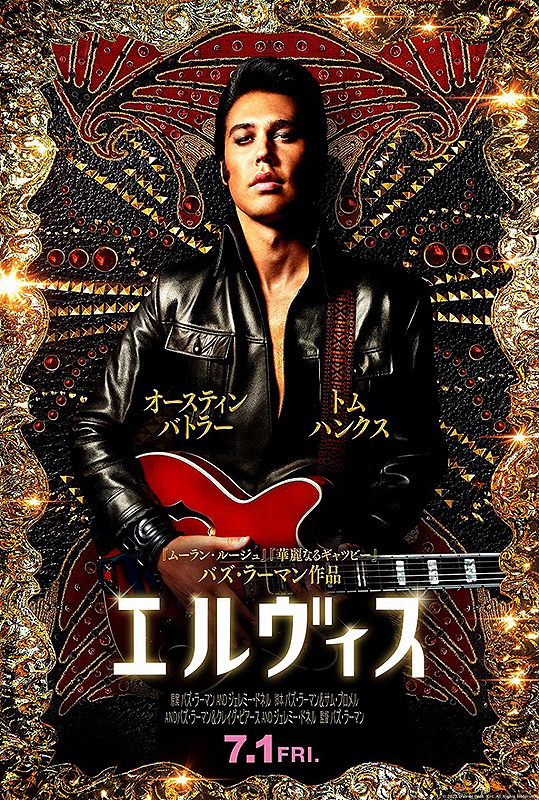

「キング・オブ・ロックンロール」、エルヴィス・プレスリーの人生を、「ムーラン・ルージュ」「華麗なるギャツビー」のバズ・ラーマン監督のメガホンで映画化。

エルヴィス・プレスリーは知っていたが、太っていて、派手な衣装を着ていた歌手、ぐらいの印象だった。もちろん、「好きにならずにいられない」「Love Me Tender」という名曲は知っていたが、ほとんど関心がなかった。

何年前か忘れたが、エルヴィスブームがまたやってきて、小泉元首相がエルヴィスファンで自分でセレクトしたアルバムを出したりして、すごく人気のあった人なんだなと感心したりしていた。

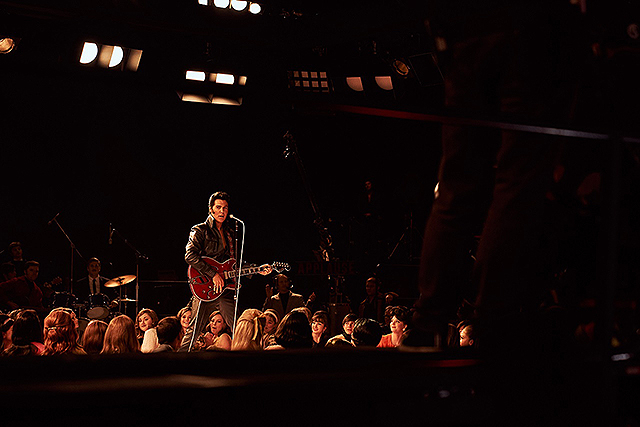

エルヴィス・プレスリー(オースティン・バトラー)

今回の映画は、主演がアメリカ人のオースティン・バトラー、30歳。歌もオースティンが歌っていて、腰を小刻みに揺らし、つま先立ちする独特でセクシーなダンスを交えたパフォーマンスでロックを熱唱するエルヴィスの姿を再現。

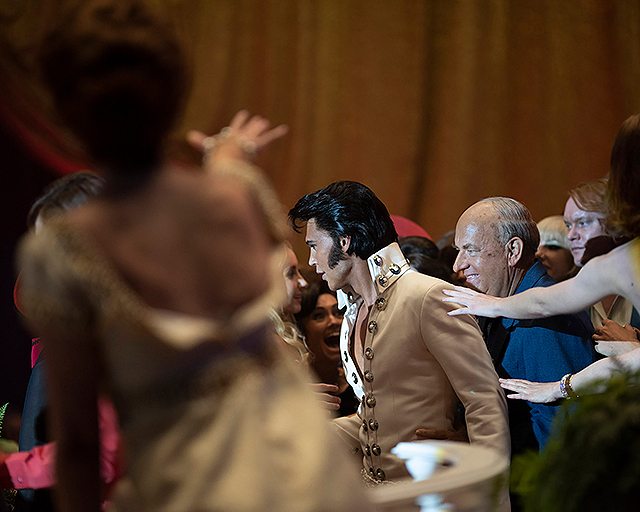

「世界で最も売れたソロアーティスト」としてギネス認定もされているエルヴィス・プレスリーに、女性客を中心とした若者たちは興奮し、小さなライブハウスから始まった熱狂はたちまち全米に広がっていった。

エルヴィスとマネージャーのトム・パーカー(トム・ハンクス)

しかし、瞬く間にスターとなった一方で、保守的な価値観しか受け入れられなかった時代に、ブラックカルチャーを取り入れたパフォーマンスは世間から非難を浴びてしまう。やがて故郷メンフィスのラスウッド・パークスタジアムでライブを行うことになったエルビスだったが、会場は警察に監視された。

マネージャー、トム・パーカー(トム・ハンクス)

エルヴィスのマネージャー、トム・パーカーを、トム・ハンクスが演じているが、強欲でエルヴィスを翻弄する悪人として登場。実物に似せるため激太りした。まったくトム・ハンクスとは思えなかった。役者魂というは、すごいものだ。

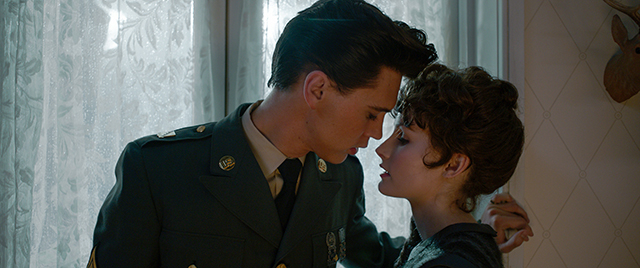

エルヴィス(オースティン・バトラー)とプリシラ(オリビア・デヨング)

1958年1月20日に、プレスリーはアメリカ陸軍への徴兵通知を受けた。彼は西ドイツのアメリカ軍に入隊する。そこで、エルヴィスはプリシラ・アン・ボーリューと知り合う。プリシラは、エルヴィスの所属部隊の部隊長の継子だった。

彼は1960年3月5日に満期除隊しアメリカに戻り、1968年にプリシラと結婚する。(しかし、4年後の1972年には離婚)

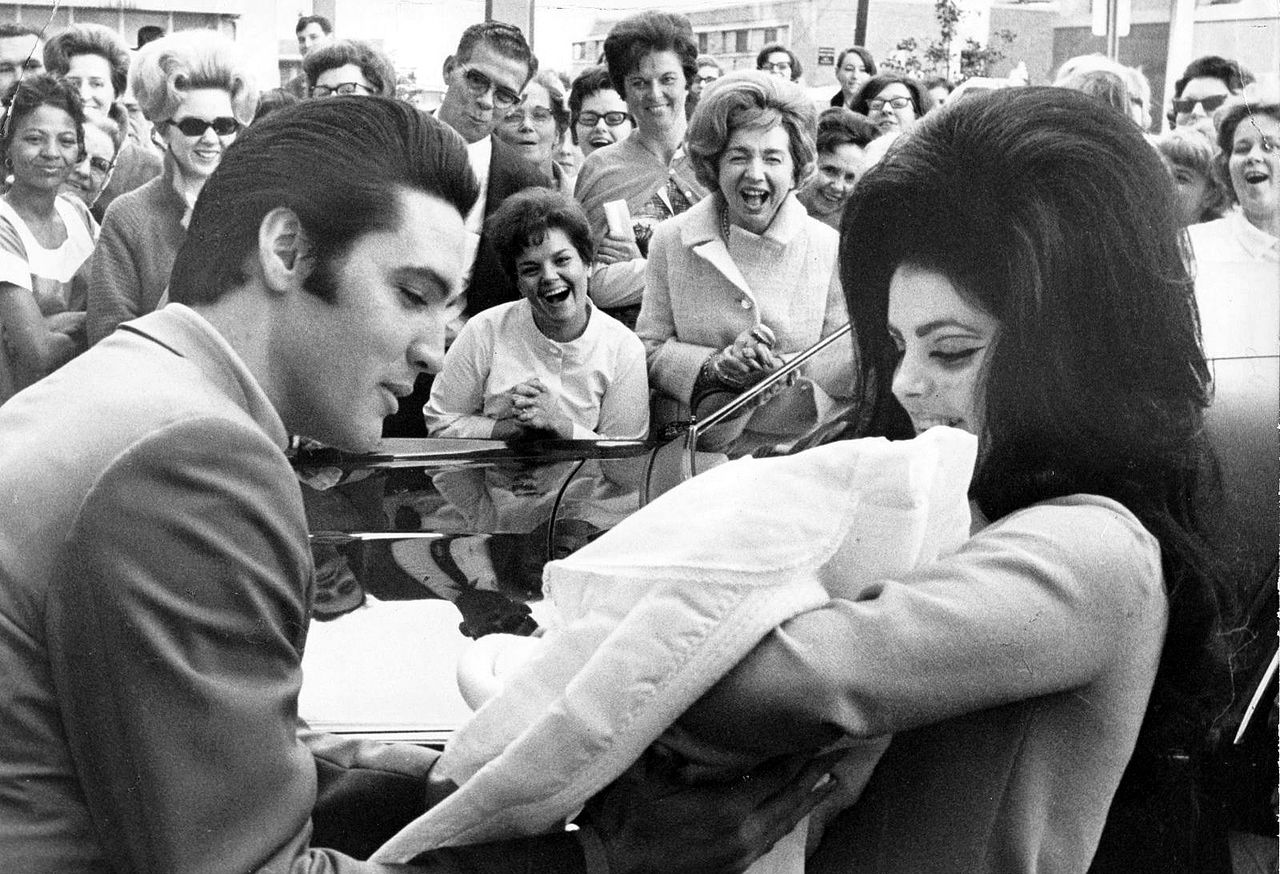

本物のエルヴィスとプリシラ、そして娘のリサ(1986)(写真はウィキペディアより)

エルヴィスは、ますますステージにエネルギーを注ぐようになるが、お金のことや仕事の方向性などは、すべてマネージャーのトム・パーカーに任せっきりだった。そしてトムは、エルヴィスの出演料の50%を自分のものとし、エルヴィスが体調が悪くても、専任の医者に注射をさせ、彼を休ませることはなかった。その薬は、違法なものは使っていなかったが、エルヴィスの身体には合っていないので、彼はいつも不調をかかえていたという。

エルヴィスは、ヨーロッパの国々や日本でツアーをしたいという希望を抱いていて、イギリス系のマネージングを手掛ける2人の男性に会い、そのことを彼らに語った。二人はぜひエルヴィスの望むところで、ツアーができるよう手を貸すといった。しかし彼らとの契約は、トム・パーカーによって阻止された。

トム・パーカーは、ラスベガスのホテルでエルヴィスのショーを行う契約を、本人の承諾を得ず更新し続けていて、もしその契約を破ったら、多額の違約金を支払わなくてはならない状態にしていた。

映画では、トムがエルヴィスのことを心配するのではなく、どんなに体調が悪くてもステージに立たせるために、医者に投薬させたり注射させたりを繰り返していたように描かれていた。

エルヴィスの自宅グレイスランド(テネシー州メンフィス)

1977年、エルヴィスはテネシー州メンフィスの自宅グレイスランドで突如亡くなった。死因は、処方薬の極端な誤用による不整脈だったそうだ。スターとして人気絶頂のなかの死は、世界中に驚きを持って知らされた。

彼の没後、遺族はトム・パーカーを訴え、トムは処分を受けたとのことである。

ビートルズやクイーンにも影響を与えたすばらしいロック歌手エルヴィス・プレスリー。そのお墓には、今もファンの人々が花を絶やすことがない。

これは本当に悲しい映画だった。優れた才能がありながら、悪いマネージャーに操られて、非業の死を遂げたエルヴィスの孤独を思うと胸が痛む。

比較するのもなんだが、クイーンのフレディ・マーキュリーも、悪いマネージャーに操られた時期もあり、エイズという不治の病に苦しんだが、紆余曲折はあったものの、信頼できる仲間に支えられて、最後までやりたい仕事を続けることができたのは、本当に幸せだったと思う。

エルヴィスはやりたいことをやり切れずに亡くなったが、その魅力的な歌声とすばらしいメロディーは、これからも多くの人々に語り継がれることだろう。

映画のトレイラー。オースティン・バトラーのなりきり振りをご覧ください。

本物のエルヴィスの歌もどうぞ。

「好きにならずにいられない」

「監獄ロック」

「ラブ・ミー・テンダー」

原題:Elvis 監督:バズ・ラーマン 出演:オースティン・バトラー、 トム・ハンクス、

ヘレン・トムソン、 リチャード・ロクスバーグ、 オリビア・デヨングetc.

2022年製作/159分/G/アメリカ

平原綾香コンサート ’22.6.19 [音楽]

6月19日(日)大阪フェスティバルホールでの、平原綾香さんのコンサートに行ってきました。

歌がすごくうまい人だなと思っていたので、ぜひ一度生の声を聴こうと思って行きました。最初から、美しい歌声と素敵な衣装で楽しませてもらいました。綾香さんは現在38歳です。

では綾香さんの略歴より。13歳の時に初めてアルトサックスを手にし、洗足学園大学附属高等学校(現在:洗足学園高等学校)音楽科でクラシックのサックスを学んだ。芸能界デビューのきっかけは、高校の文化祭の時にミュージカル『天使にラブソングを2』でリタ役を演じ「Joyful Joyful」を歌い、ドリーミュージックの社長の目に留まったことからだそうです。

洗足学園音楽大学ジャズコースサックス専攻入学。サックスを二宮和弘とボブ・ザングに師事。2007年(平成19年)3月洗足学園音楽大学を卒業。卒業時には「学長賞」を受賞したとのこと。綾香さんが卒業した洗足学園音楽大学の前田ホールでは、後に綾香さんのデビュー曲 「Jupiter」と10枚目のシングル「誓い」のプロモーションビデオの撮影が行われています。

コンサートツアーでは毎年趣向を変えていて、ボイスパーカッション、歌いながらタップダンス、歌いながらアイリッシュタップを取り入れたり。そして、出演したミュージカル『ラブ・ネバー・ダイ』より「Love Never Dies〜愛は死なず」をオペラ調で歌唱するなど、常に挑戦を続けています。

2022年度の挑戦は、コンサートツアーで「The LIVE」「The COVERS」「The SESSIONS」と銘打った3つのコンサートが、それぞれの会場で開かれます。私が行ったのは、大阪のフェスティバルホールで、「The LIVE」でした。

まずは、綾香さんの大ヒット曲、「ジュピター」をお聴きください。

「Jupiter」

綾香さんはMCもとても上手いです。ほんとに自然体で、個人的に話しかけられているような気がします。次の曲は、最新アルバム「思い出がラブレター」の中の曲で「キミへ」です。この曲は、綾香さんが一番大変な時期に、創った曲だそうです。たぶん最愛のお父様をなくされた時だと思うのですが。

お父様はマルチリード奏者だったとのことです。

「キミへ」

次の曲は、あるドラマの主題歌だそうです。

「明日」

綾香さんは、音大でジャズコースを専攻。なので、ちょっとジャズも聴いてみてください。

Night in Tunisia (ナイト・イン・チュニジア)

トリノオリンピック金メダリストの荒川静香さんが綾香さんのファンで、紅白歌合戦の舞台で、綾香さんの横にいて、生の歌声を聴いている映像です。

「誓い」

最後の方に、自分のオリジナルグッズを宣伝したりして、おちゃめなところもみせてくれました。

アンコールに3曲も歌ってくれたり、サービス精神旺盛な、素敵なシンガーです。また来年もライヴに行きたいなと思いました。

歌がすごくうまい人だなと思っていたので、ぜひ一度生の声を聴こうと思って行きました。最初から、美しい歌声と素敵な衣装で楽しませてもらいました。綾香さんは現在38歳です。

では綾香さんの略歴より。13歳の時に初めてアルトサックスを手にし、洗足学園大学附属高等学校(現在:洗足学園高等学校)音楽科でクラシックのサックスを学んだ。芸能界デビューのきっかけは、高校の文化祭の時にミュージカル『天使にラブソングを2』でリタ役を演じ「Joyful Joyful」を歌い、ドリーミュージックの社長の目に留まったことからだそうです。

洗足学園音楽大学ジャズコースサックス専攻入学。サックスを二宮和弘とボブ・ザングに師事。2007年(平成19年)3月洗足学園音楽大学を卒業。卒業時には「学長賞」を受賞したとのこと。綾香さんが卒業した洗足学園音楽大学の前田ホールでは、後に綾香さんのデビュー曲 「Jupiter」と10枚目のシングル「誓い」のプロモーションビデオの撮影が行われています。

コンサートツアーでは毎年趣向を変えていて、ボイスパーカッション、歌いながらタップダンス、歌いながらアイリッシュタップを取り入れたり。そして、出演したミュージカル『ラブ・ネバー・ダイ』より「Love Never Dies〜愛は死なず」をオペラ調で歌唱するなど、常に挑戦を続けています。

2022年度の挑戦は、コンサートツアーで「The LIVE」「The COVERS」「The SESSIONS」と銘打った3つのコンサートが、それぞれの会場で開かれます。私が行ったのは、大阪のフェスティバルホールで、「The LIVE」でした。

まずは、綾香さんの大ヒット曲、「ジュピター」をお聴きください。

「Jupiter」

綾香さんはMCもとても上手いです。ほんとに自然体で、個人的に話しかけられているような気がします。次の曲は、最新アルバム「思い出がラブレター」の中の曲で「キミへ」です。この曲は、綾香さんが一番大変な時期に、創った曲だそうです。たぶん最愛のお父様をなくされた時だと思うのですが。

お父様はマルチリード奏者だったとのことです。

「キミへ」

次の曲は、あるドラマの主題歌だそうです。

「明日」

綾香さんは、音大でジャズコースを専攻。なので、ちょっとジャズも聴いてみてください。

Night in Tunisia (ナイト・イン・チュニジア)

トリノオリンピック金メダリストの荒川静香さんが綾香さんのファンで、紅白歌合戦の舞台で、綾香さんの横にいて、生の歌声を聴いている映像です。

「誓い」

最後の方に、自分のオリジナルグッズを宣伝したりして、おちゃめなところもみせてくれました。

アンコールに3曲も歌ってくれたり、サービス精神旺盛な、素敵なシンガーです。また来年もライヴに行きたいなと思いました。

2022年大阪造幣局通り抜け [日記・雑感]

皆さんは、大阪造幣局の「桜の通り抜け」をご存じでしょうか。大阪で一番遅い桜で、八重桜が有名です。造幣局の南門から北門まで連なる桜並木で、約40分ぐらいで出口にたどりつけます。

コロナの影響で、令和2・3年度は止む無く中止されました。今年は3年ぶりにウェブで予約し、人数制限の上での開催となりました。私は幸い予約できたので、友人2人と4月14日に久方ぶりの桜を観て、楽しみました。令和4年4月現在、138品種、335本の桜があり、桜の名所として全国から来場者を集めています。

「通り抜け」の道のちょうど中間ぐらいにある、めがね橋です。

(この画像はサイトからお借りしました。)

この辺りは私のホームグラウンドで、実家もありました。造幣局の隣(西側)に通っていた小学校があり、小学生のころは毎年「通り抜け」の開催1日前に、ご招待があってクラス全員で桜を観に行ってました。造幣局は官舎(昔はアパート)があり、同級生も造幣局に勤めている方々の子供たちが多かったです。

さて、ここからは私が撮った写真です。腕はよくないのですが、お楽しみいただければ幸いです。

「通り抜け」の歴史を少しご紹介しましょう。明治16年、時の遠藤造幣局長が市民とともに桜を楽しもうと提案され、構内の桜が一般開放されたのが始まりだそうです。

ところで、造幣局敷地内の桜はどこからきたのかといいますと、江戸時代、旧藤堂藩蔵屋敷で里桜を育成しており、造幣局は敷地と共にその桜を受け継いだと言われています。

上の2枚は今年の花「福禄寿(ふくろくじゅ)」です。毎年、違う桜がその年の花として選ばれます。

明治時代の桜の品種は一重の「芝山」が半数を占めていました。大正に入ると来場者も増えましたが、当時は重工業の発展期で、煤煙で桜が枯死する事態も起こり「芝山」が半減し、一重八重の「御車返」が主流を占めるようになりました。

その後「御車返」も激減するなど、品種の変遷が激しかった時代です。大気汚染に弱い桜樹の維持管理のために外部専門家の手を借りるなどの努力を払っていたとのことです。

これは、造幣博物館です。

第2次世界大戦中には通り抜けは中止され、また、昭和20年6月の大阪大空襲では約500本中300本の桜が焼失しました。その後復活に向け努力し、昭和22年に再開。順次桜樹の補充も行われ、昭和26年には夜間開放も始まっています。

昭和30年代中頃には工業復興に伴い再び大気汚染の問題が持ち上がりました。現在主流を占める八重の「関山」は、この頃から本数が急増しています。

通り抜けの桜は、北海道松前町に移植されたり、また同町から寄贈を受け、長野県高遠町から同県天然記念物である「高遠小彼岸桜」の寄贈を受けたこともありました。昭和58年には通り抜け100周年を迎え、各種記念行事も行われています。

平成2年、通り抜けの桜が全国の「桜の名所100選」に選ばれ、平成17年には、史上最多となる114万7千人の来場者を記録しました。

平成23年には、東日本大震災を考慮し、ライトアップの中止等を行うとともに、会場で被災者支援募金も行われました。令和2・3年度はコロナ禍で中止されました。「通り抜け」も様々な時代の変化を乗り越えて、色々な方々の働きによって、こうして長く続いているのですね。これからも「通り抜け」に行けるときは、ぜひ行こうと思っています。来年はウェブ予約しなくても、自由に見物できるでしょう。

ところで、この付近の名所を少し紹介いたします。

*泉布観(せんぷかん)」

HP: https://www.city.osaka.lg.jp/kita/page/0000000997.html

HP: https://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000556490.html

*藤田美術館 (2022.4月リニューアルオープン)

「曜変天目茶碗」がとみに有名ですが、あちこちに貸し出したりして、問い合わせをしてから観に行かないと、ここで見られないことが多いようです。

HP: https://fujita-museum.or.jp/

ze

*帝国ホテル大阪

「通り抜け」からすぐのところにあります。大阪サミットの時かの、前トランプ大統領が宿泊しました。

HP: https://www.imperialhotel.co.jp/j/osaka/

コロナの影響で、令和2・3年度は止む無く中止されました。今年は3年ぶりにウェブで予約し、人数制限の上での開催となりました。私は幸い予約できたので、友人2人と4月14日に久方ぶりの桜を観て、楽しみました。令和4年4月現在、138品種、335本の桜があり、桜の名所として全国から来場者を集めています。

「通り抜け」の道のちょうど中間ぐらいにある、めがね橋です。

(この画像はサイトからお借りしました。)

この辺りは私のホームグラウンドで、実家もありました。造幣局の隣(西側)に通っていた小学校があり、小学生のころは毎年「通り抜け」の開催1日前に、ご招待があってクラス全員で桜を観に行ってました。造幣局は官舎(昔はアパート)があり、同級生も造幣局に勤めている方々の子供たちが多かったです。

さて、ここからは私が撮った写真です。腕はよくないのですが、お楽しみいただければ幸いです。

「通り抜け」の歴史を少しご紹介しましょう。明治16年、時の遠藤造幣局長が市民とともに桜を楽しもうと提案され、構内の桜が一般開放されたのが始まりだそうです。

ところで、造幣局敷地内の桜はどこからきたのかといいますと、江戸時代、旧藤堂藩蔵屋敷で里桜を育成しており、造幣局は敷地と共にその桜を受け継いだと言われています。

上の2枚は今年の花「福禄寿(ふくろくじゅ)」です。毎年、違う桜がその年の花として選ばれます。

明治時代の桜の品種は一重の「芝山」が半数を占めていました。大正に入ると来場者も増えましたが、当時は重工業の発展期で、煤煙で桜が枯死する事態も起こり「芝山」が半減し、一重八重の「御車返」が主流を占めるようになりました。

その後「御車返」も激減するなど、品種の変遷が激しかった時代です。大気汚染に弱い桜樹の維持管理のために外部専門家の手を借りるなどの努力を払っていたとのことです。

これは、造幣博物館です。

第2次世界大戦中には通り抜けは中止され、また、昭和20年6月の大阪大空襲では約500本中300本の桜が焼失しました。その後復活に向け努力し、昭和22年に再開。順次桜樹の補充も行われ、昭和26年には夜間開放も始まっています。

昭和30年代中頃には工業復興に伴い再び大気汚染の問題が持ち上がりました。現在主流を占める八重の「関山」は、この頃から本数が急増しています。

通り抜けの桜は、北海道松前町に移植されたり、また同町から寄贈を受け、長野県高遠町から同県天然記念物である「高遠小彼岸桜」の寄贈を受けたこともありました。昭和58年には通り抜け100周年を迎え、各種記念行事も行われています。

平成2年、通り抜けの桜が全国の「桜の名所100選」に選ばれ、平成17年には、史上最多となる114万7千人の来場者を記録しました。

平成23年には、東日本大震災を考慮し、ライトアップの中止等を行うとともに、会場で被災者支援募金も行われました。令和2・3年度はコロナ禍で中止されました。「通り抜け」も様々な時代の変化を乗り越えて、色々な方々の働きによって、こうして長く続いているのですね。これからも「通り抜け」に行けるときは、ぜひ行こうと思っています。来年はウェブ予約しなくても、自由に見物できるでしょう。

ところで、この付近の名所を少し紹介いたします。

*泉布観(せんぷかん)」

HP: https://www.city.osaka.lg.jp/kita/page/0000000997.html

HP: https://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000556490.html

*藤田美術館 (2022.4月リニューアルオープン)

「曜変天目茶碗」がとみに有名ですが、あちこちに貸し出したりして、問い合わせをしてから観に行かないと、ここで見られないことが多いようです。

HP: https://fujita-museum.or.jp/

ze

*帝国ホテル大阪

「通り抜け」からすぐのところにあります。大阪サミットの時かの、前トランプ大統領が宿泊しました。

HP: https://www.imperialhotel.co.jp/j/osaka/

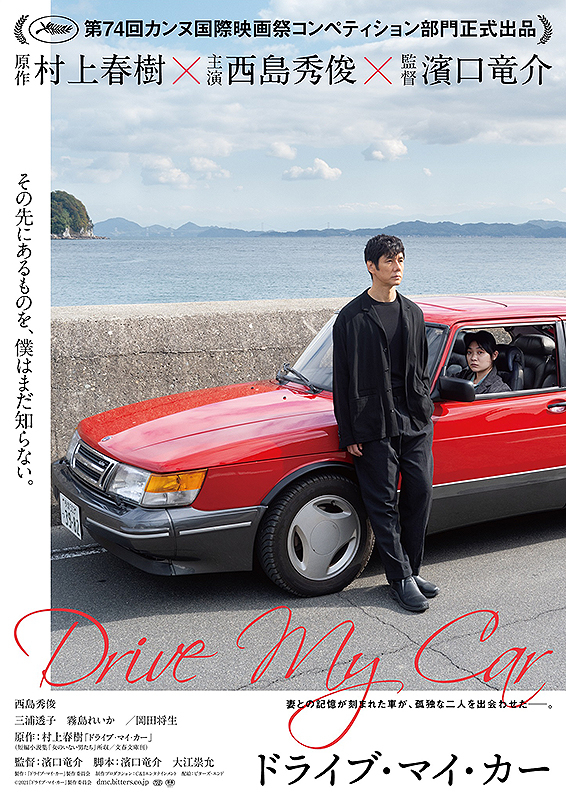

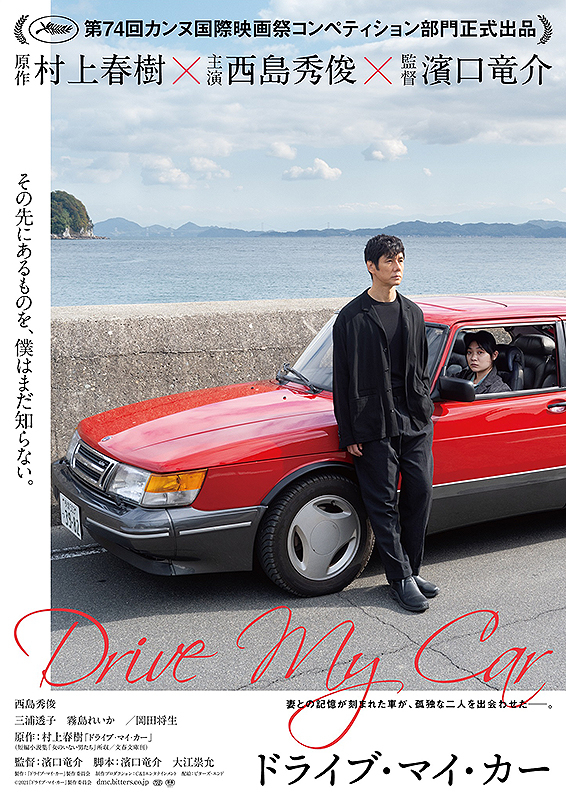

ドライブ・マイ・カー [日本&アジア映画]

先日の米国第94回アカデミー賞で「ドライブ・マイ・カー」が、本映画史上初となる作品賞にノミネートされ、ほかに監督賞、脚色賞、国際長編映画賞とあわせて4部門でノミネート。結果的には「国際長編映画賞」を獲得しました。すばらしいことですね。作品賞をとれなかったのは残念でしたが。

前から観に行こうと思っていて、ようやく観ることができました。私は大阪の郊外に住んでいます。京都方面の映画館に観に行ったのですが、普段人の少ない映画館が、かなりの観客でうまっていたのには、驚きました。アカデミー賞の宣伝効果ってすごいですね。

作品は、村上春樹の短編小説集「女のいない男たち」に収録された短編「ドライブ・マイ・カー」を、濱口竜介監督・脚本により映画化したものです。

小説はさほど面白いとは思わなかったのですが、映画はかなり物語を膨らませていました。主人公・家福(かふく)を西島秀俊、寡黙なドライバーみさきは三浦透子、物語の鍵を握る俳優・高槻を岡田将生、家福の亡き妻・音(おと)を霧島れいかがそれぞれ演じています。ほかに、劇中劇の場面で活躍する海外キャスト(中国、韓国、ヨーロッパ)もかなりたくさん出演していました。

家福(西島秀俊)と みさき(三浦透子)

舞台俳優で演出家の、家福有介は、脚本家の妻・音(おと)と幸せに暮らしていた。しかし、妻はある秘密を残したまま、くも膜下出血で他界してしまう。家福が帰宅したときには、妻は息をしていなかった。家福は朝、家を出るとき妻に「話したいことがある」といわれたのに、遅く帰宅したことを悔やんでいた。

家福(西島秀俊)と 妻・音(霧島れいか)

2年後、喪失感を抱えながら生きていた彼は、演劇祭で演出を担当することになり、愛車のサーブで広島へ向かう。そこで家福は、劇団のコーディネイターから寡黙な女性、みさきを紹介される。家福の住まいから、稽古をする舞台までの毎日の送り迎えをしてくれるプロのドライバーだった。

高槻(岡田将生)

ある日、俳優の高槻(岡田将生)が家福の舞台のオーディションを受けに来る。彼は妻・音(おと)が付き合っていた男性だった。家福はそのことを知りながら、高槻をキャストに選んだ。

家福は、高槻(岡田将生)から一度はなしがしたいといわれ、バーで高槻に会う。

高槻(岡田将生)と家福(西島秀俊)

しかし、家福は妻の音が高槻と付き合っていたのを知りながら、高槻に何も言わず、そのことを追求しようとはしなかった。高槻も何も言わず、ただ演劇のことをお互いに話すだけだった。

劇の台本を読む、本読みの場面

家福の演出する舞台は、色々な国の俳優をオーディションで選び、多言語劇であり、中には聾啞者の女優(手話で会話する人)もいた。そして稽古は順調に進んで、初日を迎える日が迫ったある日、大事な役の高槻が、飲んだ後暴力沙汰を起こし、相手が亡くなってしまうという事件を起こす。

ロケ地の呉市大崎下島の御手洗地区

高槻は警察に連行されるとき、家福に向かって「音さんは本当に素敵な人でした。あんな素敵な人と長く一緒に暮らせたことは幸福だと思わなくてはいけない」という言葉を家福に残していく。

初舞台の日が迫っていたので、悩んだのち家福が高槻の代役で舞台に立ち、成功裡をおさめる。それから、家福は、寡黙なドライバーのみさきの不幸な過去を知り、北海道のみさきの実家があったところ(いまはなにもないところ)に一緒に行く。

二人はお互いの過去から、自分自身が目を背けてきたことに気付く。

みさき(三浦透子)

ようやく家福は自分の過去を振り返り、妻の音が高槻と浮気をしていたとき、自分がそれを本気でうけとめなかったことを悔いる。そしてみさきは、昔自分をひどい目にあわせた亡き母を許す気持ちになる。二人はそれぞれに、新しい一歩を踏み出すのだった。

前評判はよかったのだが、トレイラーを見たらかなり暗い映画だろうかという印象があった。けれども、作品は淡々と描かれるが暗くはなく、西島秀俊の感情を表に出さない演技がよかったし、三浦透子は寡黙なドライバーを上手く演じていたと思う。そして高槻を演じた岡田将生が魅力的だった。かなり複雑は役だと思う。

映画の中で劇中劇が少し出てくるのだが、色々な国の俳優が多言語でまた、手話で演じるという変わった趣向だった。日本語以外と手話の部分は字幕スーパーがでるので、違和感なく観ることができた。

人間は正すべきことをただし、許すべき人を許すことで、過去を乗り越えて一歩ふみだせるというのが、この映画のメッセージなのだと思う。

約3時間の作品だが、途中、中だるみすることもなく、かなり面白く観ることができた。

主演の西島秀俊は「1冊の台本を読んだ時の密度が、他の本とは全く違いました。気持ちの流れ、言葉の量――当然、演じる側は大変なことになる。でも、挑戦したくなるような本でした」と振りかえっている。

原題:ドライブ・マイ・カー 監督・脚本:濱口竜介 出演:西島秀俊、 三浦透子、

岡田将生、 霧島れいか、 パク・ユリム、 ジン・デヨン、 ソニア・ユアン、 ベリー・ディゾン、

アン・フィテ、 阿部聡子

2021年製作/179分/PG12/日本

この映画は、2022年のアカデミー賞国際長編映画賞以外にも、2021年・第74回カンヌ国際映画祭コンペティション部門で、日本映画では初となる脚本賞を受賞。その他、国際映画批評家連盟賞、AFCAE賞、エキュメニカル審査員賞の3つの独立賞も受賞。また、2022年第79回ゴールデングローブ賞の最優秀非英語映画賞受賞や、アジア人男性初の全米批評家協会賞主演男優賞受賞など全米の各映画賞でも大きく注目を集めた。日本アカデミー賞でも最優秀作品賞はじめ、計8冠に輝いた。

前から観に行こうと思っていて、ようやく観ることができました。私は大阪の郊外に住んでいます。京都方面の映画館に観に行ったのですが、普段人の少ない映画館が、かなりの観客でうまっていたのには、驚きました。アカデミー賞の宣伝効果ってすごいですね。

作品は、村上春樹の短編小説集「女のいない男たち」に収録された短編「ドライブ・マイ・カー」を、濱口竜介監督・脚本により映画化したものです。

小説はさほど面白いとは思わなかったのですが、映画はかなり物語を膨らませていました。主人公・家福(かふく)を西島秀俊、寡黙なドライバーみさきは三浦透子、物語の鍵を握る俳優・高槻を岡田将生、家福の亡き妻・音(おと)を霧島れいかがそれぞれ演じています。ほかに、劇中劇の場面で活躍する海外キャスト(中国、韓国、ヨーロッパ)もかなりたくさん出演していました。

家福(西島秀俊)と みさき(三浦透子)

舞台俳優で演出家の、家福有介は、脚本家の妻・音(おと)と幸せに暮らしていた。しかし、妻はある秘密を残したまま、くも膜下出血で他界してしまう。家福が帰宅したときには、妻は息をしていなかった。家福は朝、家を出るとき妻に「話したいことがある」といわれたのに、遅く帰宅したことを悔やんでいた。

家福(西島秀俊)と 妻・音(霧島れいか)

2年後、喪失感を抱えながら生きていた彼は、演劇祭で演出を担当することになり、愛車のサーブで広島へ向かう。そこで家福は、劇団のコーディネイターから寡黙な女性、みさきを紹介される。家福の住まいから、稽古をする舞台までの毎日の送り迎えをしてくれるプロのドライバーだった。

高槻(岡田将生)

ある日、俳優の高槻(岡田将生)が家福の舞台のオーディションを受けに来る。彼は妻・音(おと)が付き合っていた男性だった。家福はそのことを知りながら、高槻をキャストに選んだ。

家福は、高槻(岡田将生)から一度はなしがしたいといわれ、バーで高槻に会う。

高槻(岡田将生)と家福(西島秀俊)

しかし、家福は妻の音が高槻と付き合っていたのを知りながら、高槻に何も言わず、そのことを追求しようとはしなかった。高槻も何も言わず、ただ演劇のことをお互いに話すだけだった。

劇の台本を読む、本読みの場面

家福の演出する舞台は、色々な国の俳優をオーディションで選び、多言語劇であり、中には聾啞者の女優(手話で会話する人)もいた。そして稽古は順調に進んで、初日を迎える日が迫ったある日、大事な役の高槻が、飲んだ後暴力沙汰を起こし、相手が亡くなってしまうという事件を起こす。

ロケ地の呉市大崎下島の御手洗地区

高槻は警察に連行されるとき、家福に向かって「音さんは本当に素敵な人でした。あんな素敵な人と長く一緒に暮らせたことは幸福だと思わなくてはいけない」という言葉を家福に残していく。

初舞台の日が迫っていたので、悩んだのち家福が高槻の代役で舞台に立ち、成功裡をおさめる。それから、家福は、寡黙なドライバーのみさきの不幸な過去を知り、北海道のみさきの実家があったところ(いまはなにもないところ)に一緒に行く。

二人はお互いの過去から、自分自身が目を背けてきたことに気付く。

みさき(三浦透子)

ようやく家福は自分の過去を振り返り、妻の音が高槻と浮気をしていたとき、自分がそれを本気でうけとめなかったことを悔いる。そしてみさきは、昔自分をひどい目にあわせた亡き母を許す気持ちになる。二人はそれぞれに、新しい一歩を踏み出すのだった。

前評判はよかったのだが、トレイラーを見たらかなり暗い映画だろうかという印象があった。けれども、作品は淡々と描かれるが暗くはなく、西島秀俊の感情を表に出さない演技がよかったし、三浦透子は寡黙なドライバーを上手く演じていたと思う。そして高槻を演じた岡田将生が魅力的だった。かなり複雑は役だと思う。

映画の中で劇中劇が少し出てくるのだが、色々な国の俳優が多言語でまた、手話で演じるという変わった趣向だった。日本語以外と手話の部分は字幕スーパーがでるので、違和感なく観ることができた。

人間は正すべきことをただし、許すべき人を許すことで、過去を乗り越えて一歩ふみだせるというのが、この映画のメッセージなのだと思う。

約3時間の作品だが、途中、中だるみすることもなく、かなり面白く観ることができた。

主演の西島秀俊は「1冊の台本を読んだ時の密度が、他の本とは全く違いました。気持ちの流れ、言葉の量――当然、演じる側は大変なことになる。でも、挑戦したくなるような本でした」と振りかえっている。

原題:ドライブ・マイ・カー 監督・脚本:濱口竜介 出演:西島秀俊、 三浦透子、

岡田将生、 霧島れいか、 パク・ユリム、 ジン・デヨン、 ソニア・ユアン、 ベリー・ディゾン、

アン・フィテ、 阿部聡子

2021年製作/179分/PG12/日本

この映画は、2022年のアカデミー賞国際長編映画賞以外にも、2021年・第74回カンヌ国際映画祭コンペティション部門で、日本映画では初となる脚本賞を受賞。その他、国際映画批評家連盟賞、AFCAE賞、エキュメニカル審査員賞の3つの独立賞も受賞。また、2022年第79回ゴールデングローブ賞の最優秀非英語映画賞受賞や、アジア人男性初の全米批評家協会賞主演男優賞受賞など全米の各映画賞でも大きく注目を集めた。日本アカデミー賞でも最優秀作品賞はじめ、計8冠に輝いた。

ハウス・オブ・グッチ (House of Gucci) [外国映画]

ファッションの世界は、浮き沈みが激しいと思う。「Gucci」という高級ブランドを創業し、超一流ブランドに押し上げた一族だが、それを維持していくのは、親戚関係だけでは誠に難しいことなのだということがよく理解できた。といっても、この作品はサスペンスドラマで、キャスティングがすばらしく、しかもグッチのファッションを主演のレディ・ガガとアダム・ドライバー、そして他の俳優陣もが素敵に着こなしているので、とても楽しめた。

この並びの俳優陣、誰が誰だかわかりますか?左から、

ジャレッド・レト、アル・パチーノ、レディー・ガガ、アダム・ドライバー、ジェレミー・アイアンズ

ファッションブランド「GUCCI(グッチ)」の創業者一族の崩壊を描いたサスペンスドラマです。監督はリドリー・スコット、原作はサラ・ゲイ・フォーデン。世界のトレンドを作り出すファッションブランドのファミリーヒストリー(実話)をもとに映画化された話題作です。

グッチ創業一族の三代目マウリツィオ・グッチ(アダム・ドライバー)は、パーティーで知り合った一般女性パトリツィア・レッジャーニ(レディー・ガガ)と結婚し、乗り気ではなかったファッションビジネスに乗り出した。彼は元々弁護士になりたかったが、妻パトリツィアの勧めもあって、家業に乗り出すことにした。

アダム・ドライバーといえば、スター・ウォーズのカイロ・レンのイメージが強いと思いますが、

こんなファッショナブルな男性の役もこなせるなんて、ちょっと素敵ですね。

アダム・ドライバーとレディー・ガガ

たぶん、撮影の合間のツーショットだとおもいます。レディー・ガガの黒の衣装がセンスいいですね。レディー・ガガは、撮影の間中、写真には笑顔で写らないと決めていたそうです。というのも、彼女は悪女を演じるので、笑顔は要らないと思っていたとのこと。それだけ徹底して役に打ち込んでいたのでしょうね。

映画のポスターやトレイラーを見ただけでは、レディー・ガガが演じるグッチ家に嫁ぐ女性(パトリツィア)のファッションのインパクトが強い。けれども話が進むにつれてグッチ家の人々のファッションが、それぞれの役柄を表現しているようだった。どの俳優さんもとてもおしゃれでよかった。

パトリツィア(レディ・ガガ)とパオロ・グッチ(ジャレッド・レト)

このパオロを演じる俳優が、ジャレッド・レトとは誰も気づかないでしょうね。J・レトは役を創り込むので有名な人で、このパオロ役も特殊メイクをほどこしているそうです。毎日6時間もかけて、メイクしたとのこと、すごいですね。ちなみにパオロはグッチのデザイナーの1人です。

ところで、次の人は誰でしょう。アル・パチーノです。最初はわからなかったのですが、アルド・グッチ(長男)を演じています。先ほどのパオロ・グッチの父親ですが、パオロとは衝突し、それがブランドに不協和音をもたらします。

アルド・グッチ(アル・パチーノ)

正真正銘のグッチブランドですね。

グッチ家は三代でイタリアのファッション業界のトップにのぼり詰めた。けれども、そのブランドが現在は創業家の人が一人もいないコングロマリット(企本来の業種とは関係のない業種の企業を買収合併して巨大化した複業企業)のなかの1ブランドになってしまった。それは、イタリア的な家族愛の二面性がかみ合った結果ともいえる。

家族を大事にして、株式を他の企業に売り渡すまいとするけれども、結局はお金に困った者が株式を他の業種に売り渡して、なしくずしに家族経営ができないようになってしまう。マウリツィオ・グッチもスキー場で知り合った女性と不倫関係に陥り、他に経営を任せて、大金がころがりこんだので、贅を極めた生活に没頭する。それを、そのときの経営者から指摘されても、一向に反省しようとしない。

マウリツィオの不倫相手のカミーユ(パオラ・フランキ)

ブランドのデザインもだんだん人気がなくなって、買収企業からトム・フォードというアメリカのテキサス出身の新進気鋭のデザイナーを起用することを提案される。グッチ家は不満だったが、トム・フォードはグッチブランドのクリエイティブ・ディレクターとして、活躍する。

言い争いをするマウリツィオとパトリツィア

こうして二人は悲劇的な最終章へと突入するのだった。こんな事実があったとは、つゆ知らずだった。人間の憎しみとは、本当に怖いものだ。

左から二人目(ブルーのスーツ)がジャレッド・レト、真ん中の紫の衣装がレディー・ガガ

パトリツィアは、結婚当初グッチ家に入っていこうと努力したが、一族から無視されたりした。自分なりに、かなりがんばったのだろうが、最後はマウリツィオが不倫して捨てられそうになる。相当かわいそうな人ともいえるけれど、人間怒りをためこむと本当によくないことになる。気を付けなくては。

(映像は映画com.のサイトからお借りしました)

原題:House of Gucci 原作:「ハウス・オブ・グッチ」(ノンフィクション小説)

著者:サラ・ゲイ・フォーデン

監督:リドリー・スコット 出演:レディー・ガガ、 アダム・ドライバー、 アル・パチーノ、

ジェレミー・アイアンズ、 ジャレッド・レト、 パオラ・フランキetc.

2021年製作/159分/PG12/アメリカ

この並びの俳優陣、誰が誰だかわかりますか?左から、

ジャレッド・レト、アル・パチーノ、レディー・ガガ、アダム・ドライバー、ジェレミー・アイアンズ

ファッションブランド「GUCCI(グッチ)」の創業者一族の崩壊を描いたサスペンスドラマです。監督はリドリー・スコット、原作はサラ・ゲイ・フォーデン。世界のトレンドを作り出すファッションブランドのファミリーヒストリー(実話)をもとに映画化された話題作です。

グッチ創業一族の三代目マウリツィオ・グッチ(アダム・ドライバー)は、パーティーで知り合った一般女性パトリツィア・レッジャーニ(レディー・ガガ)と結婚し、乗り気ではなかったファッションビジネスに乗り出した。彼は元々弁護士になりたかったが、妻パトリツィアの勧めもあって、家業に乗り出すことにした。

アダム・ドライバーといえば、スター・ウォーズのカイロ・レンのイメージが強いと思いますが、

こんなファッショナブルな男性の役もこなせるなんて、ちょっと素敵ですね。

アダム・ドライバーとレディー・ガガ

たぶん、撮影の合間のツーショットだとおもいます。レディー・ガガの黒の衣装がセンスいいですね。レディー・ガガは、撮影の間中、写真には笑顔で写らないと決めていたそうです。というのも、彼女は悪女を演じるので、笑顔は要らないと思っていたとのこと。それだけ徹底して役に打ち込んでいたのでしょうね。

映画のポスターやトレイラーを見ただけでは、レディー・ガガが演じるグッチ家に嫁ぐ女性(パトリツィア)のファッションのインパクトが強い。けれども話が進むにつれてグッチ家の人々のファッションが、それぞれの役柄を表現しているようだった。どの俳優さんもとてもおしゃれでよかった。

パトリツィア(レディ・ガガ)とパオロ・グッチ(ジャレッド・レト)

このパオロを演じる俳優が、ジャレッド・レトとは誰も気づかないでしょうね。J・レトは役を創り込むので有名な人で、このパオロ役も特殊メイクをほどこしているそうです。毎日6時間もかけて、メイクしたとのこと、すごいですね。ちなみにパオロはグッチのデザイナーの1人です。

ところで、次の人は誰でしょう。アル・パチーノです。最初はわからなかったのですが、アルド・グッチ(長男)を演じています。先ほどのパオロ・グッチの父親ですが、パオロとは衝突し、それがブランドに不協和音をもたらします。

アルド・グッチ(アル・パチーノ)

正真正銘のグッチブランドですね。

グッチ家は三代でイタリアのファッション業界のトップにのぼり詰めた。けれども、そのブランドが現在は創業家の人が一人もいないコングロマリット(企本来の業種とは関係のない業種の企業を買収合併して巨大化した複業企業)のなかの1ブランドになってしまった。それは、イタリア的な家族愛の二面性がかみ合った結果ともいえる。

家族を大事にして、株式を他の企業に売り渡すまいとするけれども、結局はお金に困った者が株式を他の業種に売り渡して、なしくずしに家族経営ができないようになってしまう。マウリツィオ・グッチもスキー場で知り合った女性と不倫関係に陥り、他に経営を任せて、大金がころがりこんだので、贅を極めた生活に没頭する。それを、そのときの経営者から指摘されても、一向に反省しようとしない。

マウリツィオの不倫相手のカミーユ(パオラ・フランキ)

ブランドのデザインもだんだん人気がなくなって、買収企業からトム・フォードというアメリカのテキサス出身の新進気鋭のデザイナーを起用することを提案される。グッチ家は不満だったが、トム・フォードはグッチブランドのクリエイティブ・ディレクターとして、活躍する。

言い争いをするマウリツィオとパトリツィア

こうして二人は悲劇的な最終章へと突入するのだった。こんな事実があったとは、つゆ知らずだった。人間の憎しみとは、本当に怖いものだ。

左から二人目(ブルーのスーツ)がジャレッド・レト、真ん中の紫の衣装がレディー・ガガ

パトリツィアは、結婚当初グッチ家に入っていこうと努力したが、一族から無視されたりした。自分なりに、かなりがんばったのだろうが、最後はマウリツィオが不倫して捨てられそうになる。相当かわいそうな人ともいえるけれど、人間怒りをためこむと本当によくないことになる。気を付けなくては。

(映像は映画com.のサイトからお借りしました)

原題:House of Gucci 原作:「ハウス・オブ・グッチ」(ノンフィクション小説)

著者:サラ・ゲイ・フォーデン

監督:リドリー・スコット 出演:レディー・ガガ、 アダム・ドライバー、 アル・パチーノ、

ジェレミー・アイアンズ、 ジャレッド・レト、 パオラ・フランキetc.

2021年製作/159分/PG12/アメリカ